الكاتب : يسرى بلالي

صحفية، صانعة محتوى، باحثة دكتوراه في الفلسفة الاجتماعية.

عندما نتحدّث عن الموت فنحن نطرح مسألة كبرى تتعلّق بالوجود الانساني، إذ لا وجود دون بشر وليس هناك بشر خارج الموت، كما أنّه لا يمكننا الحديث عن مجتمع ما دون التوقّف عند طقوسه الجنائزية التي كوّنت نواميس التناغم داخل الجماعة، وهذه الطقوس هي امتداد لزمن متوغّل في القدم وصولا الى زمن الحاضر

تبدأ الطقوس الجنائزية لحظة إعلان الحداد أي لحظة انتقال الموت من القالب الخاصّ الذي يشمل العائلة المصغّرة إلى حدث عامّ يصبح فيه الفضاء المكاني صانعا أساسيّا لهذا الحدث.

الكاتب : يسرى بلالي

صحفية، صانعة محتوى، باحثة دكتوراه في الفلسفة الاجتماعية.

عندما نتحدّث عن الموت فنحن نطرح مسألة كبرى تتعلّق بالوجود الانساني، إذ لا وجود دون بشر وليس هناك بشر خارج الموت، كما أنّه لا يمكننا الحديث عن مجتمع ما دون التوقّف عند طقوسه الجنائزية التي كوّنت نواميس التناغم داخل الجماعة، وهذه الطقوس هي امتداد لزمن متوغّل في القدم وصولا الى زمن الحاضر.

تبدأ الطقوس الجنائزية لحظة إعلان الحداد أي لحظة انتقال الموت من القالب الخاصّ الذي يشمل العائلة المصغّرة إلى حدث عامّ يصبح فيه الفضاء المكاني صانعا أساسيّا لهذا الحدث.

يفيد معنى الحداد الحدّ أي الامتناع والانقطاع عن فعل الشّيء، ومن جذر (ح.د.د) نستخرج البعد الزمني الذي لا ينفكّ عن مزاولة الفعل وحثّه عن التوقّف. ولئن ينتهي الحداد عند نهاية الحزن والذي بدوره ينتهي عند رجوع الميّت إلى التراب -وهنا يعود التراب إلى رمزيّتة الخلقية في صنع البشر، منه الولادة وله العودة- فإنّ العقل البشري والتطوّر الحضاري حاولا الذهاب بالطقوس الجنائزية إلى طقوس تؤمن بعالم سفلي يمكن الاستعداد له وذلك عبر عادة “المنزول” على سبيل المثال والتي نجدها في ولاية تستور شماليّ غرب تونس، وهي عادة أندلسية بدأت ممارستها بعد سقوط مملكة غرناطة سنة 1492.

وتتمثّل هذه العادة في تهيئة كل إنسان لقبره حتى يجد مكانا يدفن فيه عند الموت. وهنا تتجلّى علاقة الموت بالهجرة وترسّخ مفهوم التهجير في الفكر الأندلسي وكيفية إدراج هذا المفهوم في الظاهرة الفرجوية البشرية الكبرى “الحداد”. كما أنّ العمامة التي تُلفّ حول الرأس كانت قديما تتمثّل في “الكفن” خاصّة بالنسبة الى الرحّالة الذين ليس لهم مكان ثابت فيتهيّؤون لموت فُجائي بحمل أكفانهم على رؤوسهم فنجد في هذا الحمل مواجهة لرحلة خَلاصية تنقلهم للعالم الآخر.

القبر هو كلمة أكدية qabru تستخدم للدلالة على العالم السفلي.

العمامة كانت قديما بمثابة “الكفن” بالنسبة الى الرحّالة الذين ليس لهم مكان ثابت، فيتهيّؤون لموت فُجائي بحمل أكفانهم على رؤوسهم.

العمامة كانت قديما بمثابة “الكفن” بالنسبة الى الرحّالة الذين ليس لهم مكان ثابت، فيتهيّؤون لموت فُجائي بحمل أكفانهم على رؤوسهم.

الحداد: بين القيد الاجتماعي والأنسنة

“سبحان مَن عنده مفاتيح عالم الغيب وهو علاّمة. يا ذوي العقول والألباب والفضل والآداب وخير أمّة أنزل على نبيّها الكتاب من أراد منكم الأجر والثواب فليحضر الصلاة على فلان/ة”.. عبر هذه الطِرادة القيروانية ندخل طقس الحداد حيث يصبح الموت حدثا عامّا تنخرط فيه الجماعة التي تتوزّع بدورها بين مكانيين أساسيين وهما منزل عائلة الفقيد ومكان دفنه.

وهذان المكانان لا يحدّدان الحضور المادّي للأفراد فقط بل هما يقسّمان الأدوار، فالمجتمع الرجالي يتجّه إلى المقبرة بحثا عن فائض قيمة ديني والمجتمع النسائي يتجّه إلى المنزل تعبيرا عن الفقد وملئا للفراغ الذي يتركه الفقيد/ة.

لطفي عيسى، أستاذ التاريخ الثقافي بجامعة تونس، يشرح في هذا الصدد أنّ الدين لم يحرّم المقابر على النساء وأنَّ ليس هناك صدام بين المسألة المدنية والمسألة الدينية ولكنّ طقس المهابة هو شرط توجيهي في المقبرة ويتنافى مع التعبير الصوتي الجسدي للمرأة الذي يتمثّل في اللطم والنواح وفق قوله.

وينتهي طقس الحداد، وفق الأستاذ لطفي عيسى، عند “الفرق” ثالث أيّام الفقد، وهو عبارة عن القطع مع مصاحبة الميّت والعودة إلى مصاحبة الأحياء، أي هو فرق بين الحياة والموت.

“ليس الموت نهاية فرد فقط بل هو بُعد جماعي” هكذا يعبّر عالم الاجتماع الفرنسي باتريك بودري عن الموت في كتابه “ذاكرة الموتى” طارحا بهذه الكلمات عدّة أبعاد لعلّ أهمّها البعد الثقافي للموت حيث يصبح هذا الأخير مستفزّا للثقافة وطقسا مفروضا، فهو يفرض المشاعر وكيفية الحزن وطرق التعبير عنها في دمج متواصل بين الفردي والاجتماعي ليتحوّل الحداد من القيد الاجتماعي الثقيل إلى الأنسنة وكأنّ الفرد في صورته الجماعية ليس سوى تجسيدا لمفهوم الحداد وفق توصيفه.

النّواح… تأريخ سابق للموت

يعتبر النّواح الطقس الرابط بين قطبي الموت والحداد، فلا حداد دون نواح ولا نواح دون موت، خاصّة وإن حمل الموت الإبن أو الزوج فنحن هنا في صدام مباشر مع حوّاء بكلّ ما تحمله الأسطورة من تمرّد ومواجهة للخالق.

لم تتمحور قصّة حواء وآدم عند النزول من الجنّة إلى الأرض فحسب، بل حملت عدّة قصص تتمحور حول ثلاثية الذنب والمعصية والدموع، وهذه الثلاثية أسّست فيما بعد أنماطا متعدّدة من النياحة والشكوى سبقت الإسلام وتقاطعت معه، فهي تلُوح “طقسا دينيا عالميا، لا صلة له ببقعة جغرافية بعينها، أو بحادث يخصّ تاريخ الإسلام وحده.”

فاضل الربيعي، المناحة العظيمة: الجذور التاريخية لطقوس البكاء في الجاهلية والإسلام، جداول، لبنان، 2011، ص 66.

كانت البدايات كما ورد في القرآن، بقتل قابيل لأخيه هابيل ومنها بدأت الرمزيات تتشكّل لتخلق مذهبا شاسعا تكون فيه المرأة بطلة مسرح مأتمي عريض الجمهور وقاتم الحلبة، ويكون فيه النواح رمزا يستوجب البحث والتدقيق المفهومي في هذا التعبير الصوتي الجنائزي.

وبالعودة إلى لسان العرب من مادّة (ن.و.ح) نجد ما يمكن أن ينيرنا اصطلاحا للوصول إلى مفهوم النواح، فقد ورد ما يلي: “نوح: ناح نوْحا ونُواحا ونياحا ونياحة. وناحت المرأةُ الميّتَ بكت عليه بصياح وعويل وجزع. ويقال إنّ النساء النوائح هنّ اللواتي يجتمعن للحزن، ويقال أيضا : نساء نوح أي نوائح، والنوحة هي البكاء على الميّت مع الجزع والصوت، ومن هنا يقال كنّا في مناحة فلان.”

النياحة اذا هي كلمة مأخوذة من النوح وهو رفع الصوت بالبكاء على الميّت، وهذا ما يحيلنا الى امكانية الربط بين النبيّ نوح وعلاقته بالنواح والبكاء عليه والهلع جرّاء الطوفان.”

عادل بوعلاق، التعبير الصوتي الجسدي من خلال النواح وتشكّل المناحة، أطروحة دكتوراه، المعهد العالي للفن المسرحي بتونس، 2020، ص 24.

والنواح هو فعل يتجاوز التعبير الصوتي ليصل إلى التعبير الجسدي ويشكّل كلاهما تعبيرا عن الفقد، وعادة ما يكون هذا التعبير نتاجا لثقافة اجتماعية وأخلاقية تجمع بين اللغة والحركات الجسدية الموروثة والتي نكتشفها في الطقوس التي ترافق النواح، و تعود جذورها إلى الحضارة الفينيقية أو الرومانية أي ما قبل الإسلام، وهنا يصبح المقدّس تجربة اجتماعية ترتكز على التاريخ والمتخيّل، فهو- حسب الباحث المغربي نور الدين الزاهي- لا يتشكّل عبر عملياتٍ نظريةٍ تجريدية، وإنمّا هو تجربة الأفراد والجماعات في علاقاتهم المُتعدّدة مع مُحيطهم الاجتماعي والطبيعي، أي أنَّنا، أمام تجربةٍ تستدعي التاريخ الواقعي والمُتخيَّل للأفراد، وبالتالي يصبح من الضروري إدراك هذه التجربة في أبعادها الاجتماعية والتاريخية والرمزية، من أجل معرفة الآليات الناظِمة لمُمارسة الطقس المُقَدَّس.

الطقوس الجنائزية: موروث ثقافي يأبى النسيان

تختلف الطقوس الجنائزية من منطقة إلى أخرى لأنّها بالأساس تعبّر عن ترابط المجموعة ثقافيا وعقائديّا، لكنّها تتفّق حول ضبط المرأة لهذه الطقوس والحفاظ على موروثها بطريقة مخفيّة من جهة، وحضور الفعل التمرّدي والتجاوز من جهة ثانية، وإن عدنا إلى أسطورة حوّاء وآدم، نجد فعل التجاوز حاضرا منذ لحظة إنزال حواء لآدم من الجنّة إلى الأرض ومواجهتها للخالق حيث “ولّى آدم وجهه هاربا حياء من الله وهو يقول أهلكتني يا حواء وهلكت، فجلست حواء إلى الأرض، وتجلّلت (تدثّرت) بشعرها ورفعت رأسها إلى العرش، فتوارث ذلك بناتها منها عند المصائب: يرفعن رؤوسهن إلى السماء صارخات، ونكّس آدم رأسه حياء من ربّه هاربا في الجنّة، فتوارث ذلك منه بنوه إذا أصاب أحدا مصيبة، نكس رأسه إلى الأرض.”

فاضل الربيعي، المناحة العظيمة: الجذور التاريخية لطقوس البكاء في الجاهلية والإسلام، جداول، لبنان، 2011، ص 100.

هذا التوارث الذي تجسّد في التمرّد جعل من المرأة تحتجّ أو تسائل الخالق عن مصائبها وخاصّة منها عن فقدها لعزيز. ففي الطقوس البربرية على سبيل المثال والتي لاتزال حاضرة في منطقة سبيبة من الشمال الغربي التونسي نجد أنّ المرأة تحتجّ عن فقد ابنها من خلال رجم السماء بالحجارة. وهذه الحجارة بما تعنيه من رمزية “المُقاوم الأضعف”. المقاوم الغاضب الضّعيف الذي يواجه المقدّس اللامرئي. كأنّنا إزاء مواجهة رمزية بين الأرض و السماء، بين الكائن المرئي ضدّ الاله اللامرئي، أو المدنّس ضدّ المقدّس.

كذلك تستعمل المرأة آليات أخرى لرفض واقع الفقد حيث نجدها في منطقة سيدي بوزيد وسط غرب تونس، تندب الفخذين عند فقد زوجها والثديين عند فقد الابن، وفي إفساد اللحم الذي صنعه الخالق إشارة منها لعدم قبول زوج أو ابن آخر من جهة، وإرجاع منها لما وهبه لها الخالق من جسد كامل من جهة ثانية. رفضٌ يكتسب بعدا جنسيا لا تصرّح به سوى في المآتم.

هذه الطقوس التي تتقاطع مع الطقوس الجنائزية العربية وحتى مع مذهب النياحة الذي اكتسب شرعيته من “سردية كربلاء التي يكرّرها الحسينيون كلّ سنة”، هي طقوس تعود أصولها إلى ما قبل الإسلام لذلك نجد مظاهر رفض نواميسه حاضرة فيها. فالنوّاحة مثلا تعلو سلطتها في المأتم على رجل الدّين الذي يهبُ المكانَ وقارا، وبعويلها وبكائها الطقوسي تأمر الحاضرين بالترفيع من شأن الميّت وتشكيل مناحة تعبّر عن فقده.

حاتم محمودي التليلي، مقال المناحة من الأصول الوثنية إلى الاستثمار الديني، شبكة جيرون الاعلامية، اكتوبر 2017.

والبكاء الطقوسي تختصّ به النساء فهنّ النائحات والمعوّلات والنّادبات. ولا يقتصر هذا البكاء على ذرف الدّموع بل انّ أنواعا أخرى من السلوك تصاحبه. فمن ذلك إيذاء الجسد بلطم الخدود وشقّ الجيوب والنقع أي وضع التراب على الرأس والحلق أي حلق الشّعر ومن ذلك الصياح وإرسال ضروب من الأصوات كالقلقلة والصّقل والرّنين.

رجاء بن سلامة، الموت وطقوسه، دار الجنوب للنشر، تونس، 1997، ص 118.

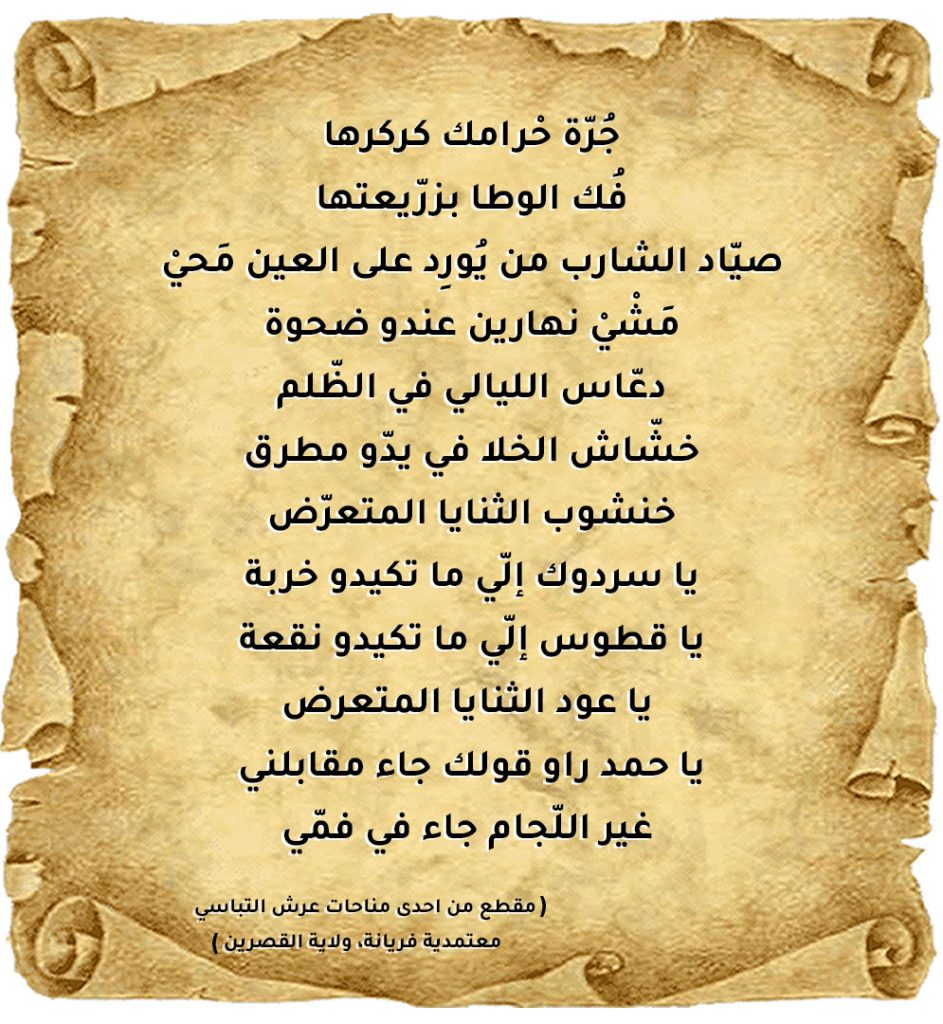

تتشكّل المناحة بعاملين أساسيين: النواح بما يحمله من تعبير صوتي وجسدي، والرثاء الذي تعتمد فيه النائحة على فعل التذكّر، حيث تذكر خصال الميّت من جهة، وحالة فاقده الأقرب من جهة الثانية وهو في الأصل نمط غنائي كان يعتمده العرب القدامى للتعبير عن الحزن وتأثيث المآتم.

“النوّاحة” في تونس: موليير الجمهور الأسود

مهنة “النوّاحة” تعتبر من أكثر المهن المنبوذة والتي تثير استغرابا أو سخرية أو نفورا من قبل غالبية المجتمع خاصّة منه المعاصر، فالحجج حول رفضها تأخذ أبعادا كثيرة: البعد الديني وانذارها بالنار، البعد الإنساني واتهامها بالفزع المجهول، والبعد الحداثي الذي قلّص نسبة كبيرة من الطقوس الجنائزية.

حسب الأستاذ المسرحي عادل بوعلاق فإنّ النوّاحة تعي جيّدا أنّ لكلّ إمرأة ضالتها في فضاء صوتي معيّن لذلك فهي تعتمد على أربعة أنماط موسيقية وتستعمل صوتا صدريا ” la voix de poitrine ” نجد فيه الحشرجة والحضور الصوتي البارز لتستطيع تجاوز باقي النسوة من العدّادات والحاضرين ولتفرض وجودها صوتيّا.

ثمّ تنتقل النوّاحة الى المرحلة التالية وهي النظر في عيون النسوة فهي امرأة وتعلم أنّ وراء كلّ امرأة حكاية مؤلمة لا تكون لها علاقة بالضرورة مع حدث الموت، الاهمّ هو استفزازهنّ وتوريطهنّ في المناحة لاكتمال المشهد وإثارة نوع من الارباك في الأجساد الحاضرة، وهكذا تكون جميع الأجساد قد توحّدت على إيقاع ما وانخرطت في منظومة التعبير الجسدي الموقّع.

النوّاحة هي أيضا صوت المرأة التي تعيش الفقد أربع مرّات مع ابنها: الفقد لحظة الولادة عندما ينتقل من داخل أحشائها إلى الخارج، الفقد لحظة “الختان” عندما ينتقل مفهوم الإبن من الأنا إلى المجتمع، الفقد لحظة الزواج عند خروجه من البيت إلى بيت آخر، والفقد الأخير عند الموت: “الكرش الولاّدة والأرض البلاّعة”.

لا تكتسب الطقوس الجنائزية التونسية خصوصية ثقافية ذلك أنّه حصل تأريخ أنثروبولوجي لمسرحة المأتم عبر الحضارات، إذ لا تختلف الحضارة اليونانية عن الحضارة الرومانية أو العربية في فكرة الموت والفناء، ولا تختلف نساء هذه الحضارات عن بعضهنّ البعض في تجسيد دور المرأة المجاوزة والناشرة لخبر الموت عبر حركات التشويه الذاتي الصاعدة للسماء، أي هو اتّفاق حضاري يجتمع في الرمزية ويختلف في كيفية تجسيدها وذلك حسب طبيعة التفاعل الجسدي-الثقافي.

ولئن اعتمد سكان شمال افريقيا طرق حرق الميّت التي توقفت بعد القرن السابع قبل الميلاد، فإنّ طريقة الدفن ظهرت في نهاية القرن الثاني للميلاد بدءا من شرق الامبراطورية الرومانية، وهكذا اكتسب التاريخ البشري طريقة توديع جديدة للميّت عبر وضع جسده في مكان آخر يحفظ عظامه والأدوات التي يحتاجها. وراجت هذه العادة في الحضارة اليونانية والرومانية ومصر القديمة. من الطرّق الأخرى نذكر تشييع موكب الميّت بالموسيقى وقرع الطبول.

وقد تعدّدت أساليب التشييع والحداد إلى أن تحوّلت من مسرح موسيقي فرجوي إلى مسرح مأتميّ أصبح فيه الصوت حكرا على المرأة النّائحة، لا بطل سواها ولا صوت يعلو فوق نديبها وعويلها.

النتف، التأبين المرتجل المحشو بالصراخ، ندب الخدود وكلّ الميزات الأنثوية، رفع الأيادي إلى السماء، وتمزيق الثياب.. كلّها حركات ثقافيّة وحدّتها جميع الحضارات واتّخذت منها خصوصية مزيّفة تحترف الشكوى.

والشكوى حسب تعريف الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز هي صوت يصرخ ناطقا “ما يحدث لي أكبر ممّا أحتمل”، وفي كلّ هذه الطقوس نجد حرفية في خلق جمالية تجعل من الموت تأكيدا على الحياة عبر مسرحته، ونقله عبر حقل بصري رمزي.

المقدّس: إعادة تجسيد للطقوس وتكفير عن خطأ آدمي

سنعتمد في هذا المقال على الديانات التوحيدية وأسرها للموروث الجنائزي ودلالاته الثقافية، وسنحاول تفكيك التركيب الثقافي-الديني الذي انبنى أساسا على فكرة الشتات اليهودي، الخطيئة المسيحية، والمناحة الإسلامية.

وفقا لبعض الباحثين فإنّ عادة النواح في بعض المناطق التونسية وتحديدا مدينتي نابل وجربة تعود -بالأساس- إلى التراث اليهودي، لأنّ اليهود يبيحون ويجيزون الحزن والنواح والنحيب على الميّت، حيث ذكر في الجمل الثلاث التالية من العهد القديم (التوراة) ما يلي: “الدخول إلى بيت النياحة خير من الدخول إلى بيت الوليمة.

ابراهيم الشايبي، الطقوس الجنائزية بين العادات الشعبية والأحكام الشرعية، تونس، 2013، ص 57.

وتعود هذه العادة إلى ثقافة بكائية بدأت منذ نشوء فكرة المقدّس، وبالنسبة الى الديانة اليهودية فقد تعزّزت هذه الثقافة التي نجدها حاضرة في بعض أعياد اليهود على غرار عيد الفصح الذي يذكّر اليهود بالخروج من مصر والتيه في الصحراء، وعيد الخيام الذي يذكّرهم بتشردهم ولجوئهم إلى تشييد بيوت من الشعر لايوائهم، والأيام المقدّسة الكبرى والتي يستغلها اليهود لمحاسبة النفس على ما اقترفت من ذنوب طيلة السنة. ويتمّ استبطان هذه هذه الثقافة فلا نلمحها سوى في المآتم حيث يصبح الموت متنفّسا يشرعن ممارسة البكاء والنواح واستذكار الذات المتشتّتة.

هذا الاستذكار نجده حاضرا في الديانة المسيحية التي وجدت لأتباعها منذ قدومها مفهوما ينفتح على الثقافة البكائية، وهو مفهوم قديم-متجدّد، مفهوم الخطيئة الذي نزل على الأرض مع نزول آدم، نجده يتجدّد بحلّته الزرقاء مع المسيح القادم لإصلاح الطبيعة الخاطئة، ويأخذ منحى الثقافات التي سبقته في تثبيته في النفس البكائية، إذ “أوّلت شعوب شمالي شرق الحوض المتوسّطي، المندرجة ضمن الإمبراطوريّة الرومانيّة ثمّ البيزنطيّة، أهميّة كبرى إلى الطقوس الجنائزيّة. فلم يشكّل وضع الأموات في الأكفان مجرّد واجب عائلي محتّم على الوارث بل بات فرضاً دينيّاً فائق الأهميّة.

ويُعتبر الأموات الذين لم تُقَم لهم الطقوس الجنائزية في حكم الهائمين على وجوههم بين العالمين، عالم الأحياء وعالم الأموات. فيقدّم الطقس الجنائزي، بالتالي، سبيلاً لحلّ خلل التوازن الذي يتسبّب به الموت، سواء كان خلل التوازن الاجتماعي المنبثق عن غياب عضو من المجتمع، أو خلل التوازن الديني بين العالمين الحالي والآخر. وتفسّر أهميّته جزئيّاً حيثيّات الحفاظ عليه: يشكّل الطقس البيزنطي مزيجاً من التقاليد المتأتيّة من العصور الوثنيّة القديمة إلى جانب التقاليد المسيحيّة الأحدث، وذلك في خلال المراحل الثلاث الكبيرة التي تشكّل الجنائز”.

لم تضف الديانة المسيحية شيئا على الطقوس الجنائزية القديمة كالندب والتشويه الجسدي ورفع الأيادي إلى السماء سوى حمل الشموع وأوراق النخيل كرمز للفردوس المسيحي مع استخدام البخور أملا في خلاص الميّت.

الطقوس الجنائزية، موقع قنطرة، 2008

بتجميع كلّ هذه الطقوس وجد الدين الإسلامي تراثا جنائزيّا اتّحدت فيه المفاهيم الدينية مع السلوك البشري القديم وصنعت وعيا جنائزيا قابلا للأسر والمغالطة التاريخية، وحسب حاتم التليلي فإنّ هناك “مغالطة تاريخية كبرى تمثّلت في التحقيب الزمني للمناحة وأسرها في شراك اللاهوت الإسلامي دون الإعتراف بأنّ جذورها موغلة في القدم”، وأصبحت المناحة طقسا سنويّا يرثي الحسين وطقسا جنائزيّا يرثي الفقيد، وبين الطقسين تاريخ إنساني تأسّس على الذنب أو الخطيئة من جهة والدموع بما تستبطن من تعبير صوتي وجسدي من جهة ثانية.

يندرج هذا المقال ضمن سلسلة من السرديات التي دأب موقع الكتيبة على إنتاجها في مزج فريد بين المقاربة الصحفية وبين المقاربة الأكاديمية التي تنهل من منهجيات البحث الأنثروبولوجية والسوسيولوجية أساسا. انّ هذا المحتوى الصحفي يهدف الى تعميق نظرتنا الى بعض الظواهر التي تحيط بنا والتي عادة ما نكتفي، في حياتنا اليومية، بتناولها بطريقة سطحية دون أن ندرك عمقها التاريخي والحضاري وثرائها الثقافي.

يندرج هذا المقال ضمن سلسلة من السرديات التي دأب موقع الكتيبة على إنتاجها في مزج فريد بين المقاربة الصحفية وبين المقاربة الأكاديمية التي تنهل من منهجيات البحث الأنثروبولوجية والسوسيولوجية أساسا. انّ هذا المحتوى الصحفي يهدف الى تعميق نظرتنا الى بعض الظواهر التي تحيط بنا والتي عادة ما نكتفي، في حياتنا اليومية، بتناولها بطريقة سطحية دون أن ندرك عمقها التاريخي والحضاري وثرائها الثقافي.

الكاتب : يسرى بلالي

صحفية، صانعة محتوى، باحثة دكتوراه في الفلسفة الاجتماعية.

الكاتب : يسرى بلالي

صحفية، صانعة محتوى، باحثة دكتوراه في الفلسفة الاجتماعية.