الكاتب : وائل ونيفي

صحفي مختص في قضايا مكافحة الفساد وحقوق الإنسان والشأن السياسي

في مقدّمة كتابه المُعنون بـ”رزق البايليك”، يقول أستاذ التاريخ الحديث بجامعة تونس جمال بن طاهر “نحن نعتقد أن مُصطلح رزق البايليك واستحضاره كمثال من الأمثلة الشعبية التونسية للدلالة على تلاشي العقارات وأملاك الدولة واستباحتها دون خوف، قد ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، زمن عجز الدولة على مواجهة ارتفاع النفقات على المؤسسة العسكرية وغيرها من نفقات البلاط. فكانت سياسة التداين للبنوك الخارجية وما واكبها من تفاقم عجز ميزانية الدولة، مما عمّق تبعية الدولة للقوى الأوروبية. وأصبح البايليك دولة مفلسة ومنهكة فاقدة لقدرتها على ممارسة نفوذها داخليا وأصبحت أملاكها مطمع الجميع.”

ويُضيف المؤرخ جمال بن طاهر قائلا “ولا شكّ أنّ هذه الظرفية التي انتشرت فيها ظاهرة استباحة رزق البايليك والاستيلاء عليه وعلى الأحباس (الأوقاف) هي التي كانت وراء ظهور مثل شعبي آخر يُضرب للدلالة على الاستيلاء على الأحباس بقولهم “الرزق اللي ماتو أماليه” ويعني الأراضي والأملاك التي بقيت مهملة في غياب من يملكها بسبب الوفاة أو الفقدان.”

الكاتب : وائل ونيفي

صحفي مختص في قضايا مكافحة الفساد وحقوق الإنسان والشأن السياسي

في مقدّمة كتابه المُعنون بـ”رزق البايليك”، يقول أستاذ التاريخ الحديث بجامعة تونس جمال بن طاهر “نحن نعتقد أن مُصطلح رزق البايليك واستحضاره كمثال من الأمثلة الشعبية التونسية للدلالة على تلاشي العقارات وأملاك الدولة واستباحتها دون خوف، قد ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، زمن عجز الدولة على مواجهة ارتفاع النفقات على المؤسسة العسكرية وغيرها من نفقات البلاط. فكانت سياسة التداين للبنوك الخارجية وما واكبها من تفاقم عجز ميزانية الدولة، مما عمّق تبعية الدولة للقوى الأوروبية. وأصبح البايليك دولة مفلسة ومنهكة فاقدة لقدرتها على ممارسة نفوذها داخليا وأصبحت أملاكها مطمع الجميع.”

ويُضيف المؤرخ جمال بن طاهر قائلا “ولا شكّ أنّ هذه الظرفية التي انتشرت فيها ظاهرة استباحة رزق البايليك والاستيلاء عليه وعلى الأحباس (الأوقاف) هي التي كانت وراء ظهور مثل شعبي آخر يُضرب للدلالة على الاستيلاء على الأحباس بقولهم “الرزق اللي ماتو أماليه” ويعني الأراضي والأملاك التي بقيت مهملة في غياب من يملكها بسبب الوفاة أو الفقدان.”

“رزق البيليك” هو المُصطلح الأكثر استعمالا عند عموم التونسيين.ـات عند التعبير عن سخطهم من وجود إهمال وسوء في التصرّف عندما يتعلّق الأمر بمجموعة من الأملاك أو المنقولات التي تتولى أجهزة الدولة التصرّف فيها بشكل مباشر.

كما ينسحب استعمال هذا التعبير لدى التونسيين.ـات على كل ما له علاقة بالإهمال والفساد، فتجدهم يستعملونه للتنبيه بقولهم “هذا ليس رزق البيليك حتى تتصرف فيه كما تشاء” وهو ما يترجم الذهنية العامّة التي تعتبر أنّ كل ما تُديره الدولة بشكل خاص دون تشريك أصحاب الحق فيه يُعتبر فسادا وأمرا لا يرجى منه خير.

التصق مفهوم “رزق البايليك” في الذهنية العامة للتونسيين.ـات أساسا بالأراضي الفلاحية الخصبة و”الهناشر” التي كانت شاهدة على أكبر وأهمّ المحطات التاريخية والسياسية التي عرفتها تونس منذ أن كانت إيالة تحت الوصاية العثمانية وصولا إلى دولة الاستقلال ومرورا بالحقبة الاستعمارية.

نوفمبر 2024: الرئيس قيس سعيّد في اجتماع وزاري مضيّق حول الأراضي الدولية ( صورة من الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية)

نوفمبر 2024: الرئيس قيس سعيّد في اجتماع وزاري مضيّق حول الأراضي الدولية ( صورة من الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية)

يعود النقاش في أيامنا هذه ليَدور حول حوكمة الأراضي الدولية التي تتولّى الدولة التصرّف فيها إما بشكل مباشر عن طريق ديوان الأراضي الدولية أو عن طريق الكراء لفائدة تعاونيات وشركات إحياء وتنمية فلاحية ومستثمرين.

منذ ما يزيد عن سنة وضع الرئيس التونسي قيس سعيّد من ضمن أولوياته مسألة إعادة التصرف في أملاك الدولة سواء كانت عقارية فلاحية أو عقارية غير فلاحية.

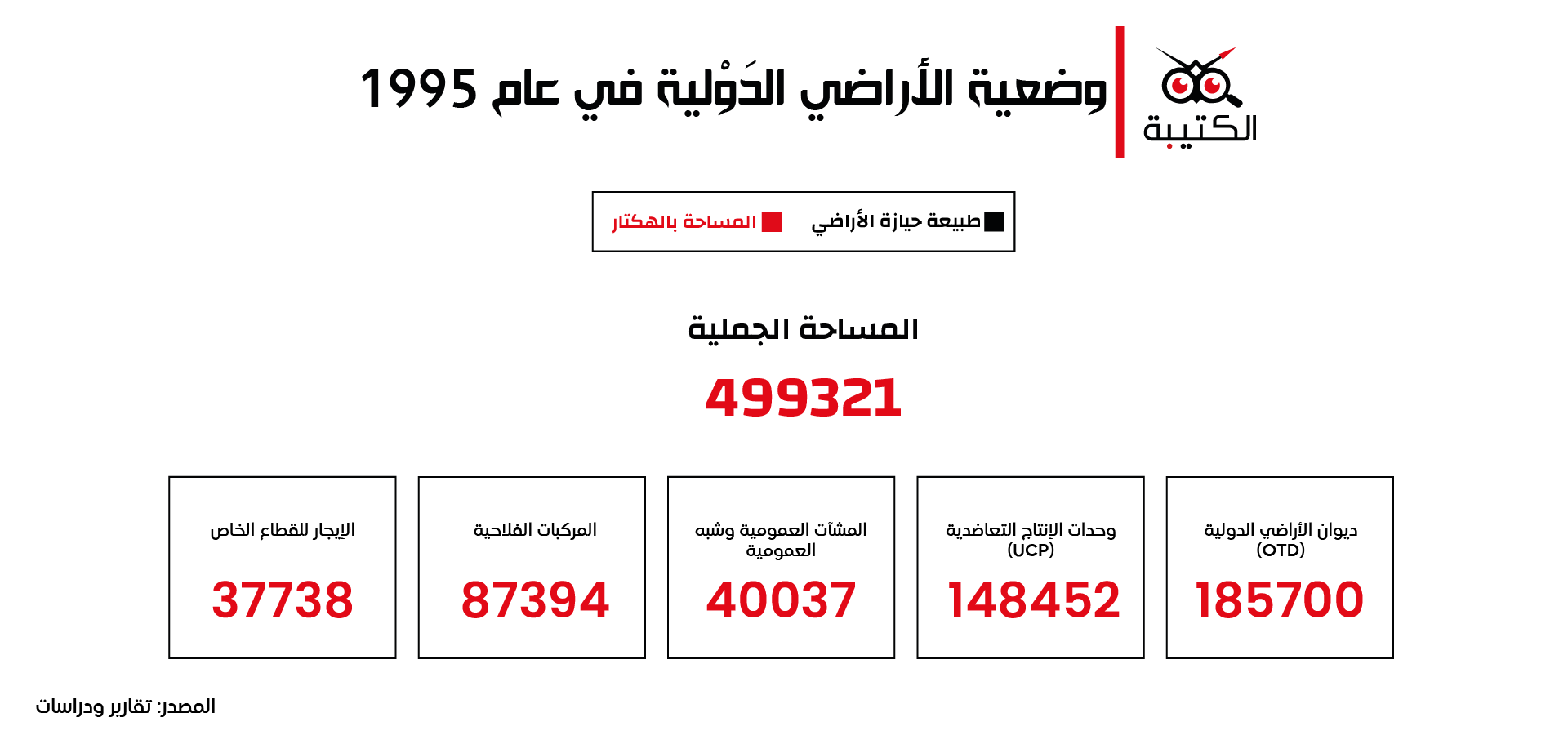

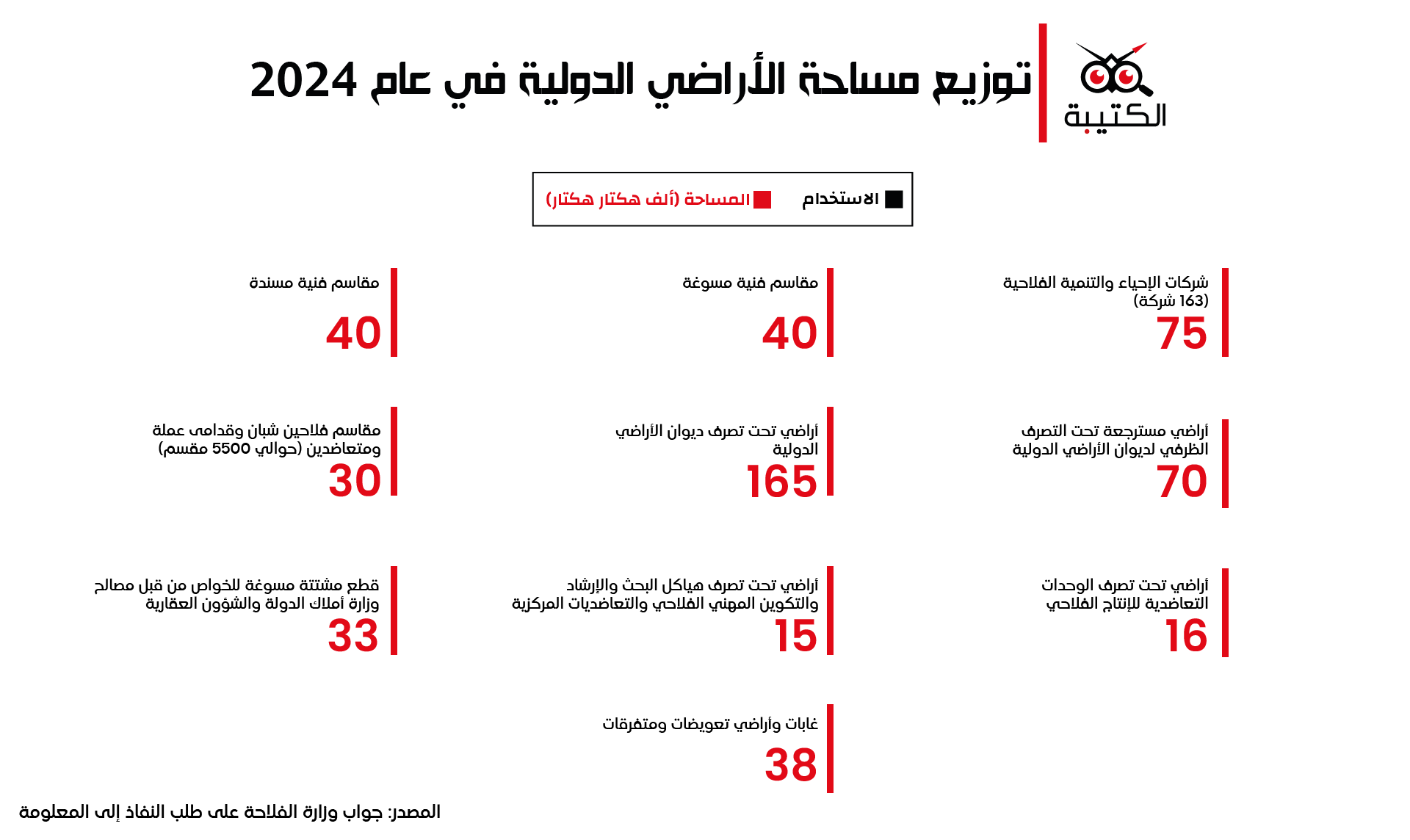

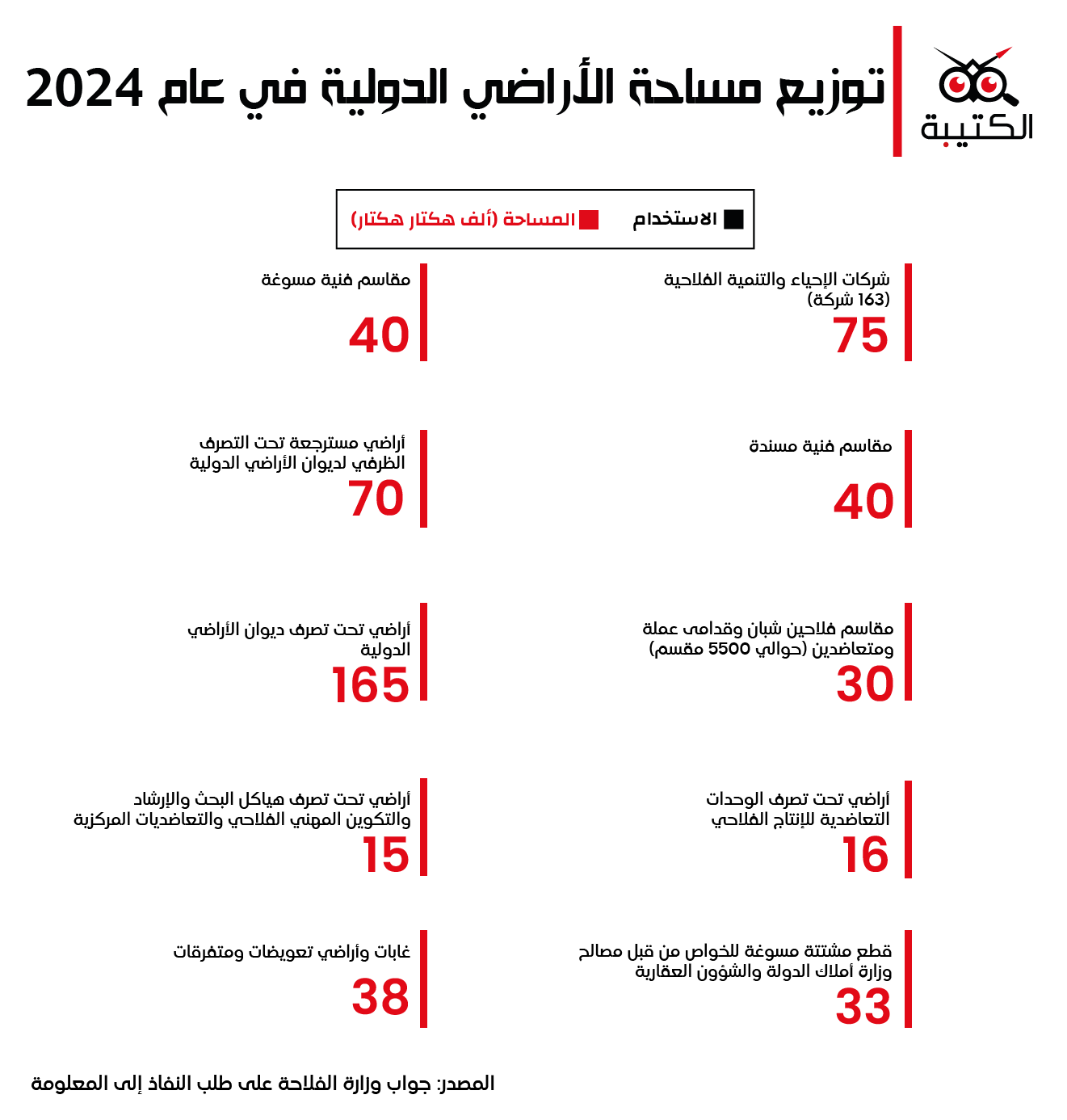

عند استقباله وزيرَ الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي في نوفمبر من عام 2024، قدّم الرئيس قيس سعيّد رقما قد يبدو لافتا للانتباه حول إجمالي الأراضي الفلاحية الدولية المُهملة والتي تشوبها مظاهر سوء التصرّف والتي قدّرها بنحو 230 ألف هكتار من أصل 500 ألف هكتار.

في ذلك الإجتماع، أكّد الرئيس التونسي على “ضرورة مُراجعة التصرّف في هذه الأراضي في اتجاه منح الأولوية للشبّان العاطلين عن العمل شريطة تكوينهم لشركات أهليّة”، وهو ما اعتبره الكثيرون عودة إلى نقطة البداية في ما آلت إليه أوضاع الأراضي الفلاحية الدَوْلية من خلال استعمالها لخلق حزام سياسي وزبونية للنظام الحاكم كما كان عليه الحال قبل الثورة وحتّى بعدها، فيما اعتبر آخرون أنّ مقترح رئيس الدولة يتنزّل ضمن فلسفة الاقتصاد التضامني ويفسح المجال أمام المواطنين.ـات لاستغلال تلك الأراضي بشكل تشاركي بما يفتح آفاقا جديدة خارج دائرة مصالح النافذين سابقا في هذا المجال.

فماهي الأراضي الدولية؟ من أين أتت؟ كم تمسح وكيف تمّ التصرّف فيها عبر التاريخ؟ كيف كان يتّم التفويت فيها وإلى من؟ وهل كانت فعلا توجه لخدمة الصالح العام أم كانت تستعمل لتعزيز نفوذ الأنظمة الحاكمة؟

في هذا المقال نحاول الإجابة على كل هذه الأسئلة، مستندين في ذلك إلى وثائق وشهادات حيّة ودراسات علمية وتاريخية للوقوف على الأسباب الحقيقة التي جعلت من 500 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الخصبة شوكة في خاصرة الدولة التونسيّة في الوقت الذي كان يفترض فيه أن تكون أحد أهم دعائم الاقتصاد الفلاحي والوطني عموما في تونس.

الجذور السُّوسيُوـ تاريخيّة لتشكُّل الأراضي الدَوْلية

سنوات قليلة قبل دخول الاستعمار الفرنسي، كانت إدارة الأراضي والمساحات الزراعيّة في الإيالة التونسيّة تعتمد بشكل كبير على نظام الملكية الجماعية غير المُسجّلة في الدفاتر الرسمية، في المقابل كانت الملكية الخاصة لعدد من الأراضي الفلاحية والمساحات الزراعية مقتصرة على نطاق محدود جدّا حيث شملت أطراف المدن الكبرى، وبعض السهول الزراعية في وادي مجردة، ومناطق ساحلية أخرى أين سادت تجمّعات سكانيّة في القرى والمدن الكبيرة، إضافة إلى بعض المناطق الملائمة لزراعة الأشجار.

هذا النمط في تعدّد أنظمة ملكية الأراضي في تونس تشكّلَ “نتيجة لتطوّر تاريخي معقّد وطويل الأمد، تتداخل فيه الأحكام الشرعيّة في ملكية الأرض وتوجهات السلط الحاكمة في ذلك الوقت”، وفق دراسة لأستاذ الإقتصاد الفلاحي محمد اللومي.

على مرّ العصور، “خضعت العلاقة بين المجتمعات المحليّة في القرى والأرياف والسلطة المركزية لتغيّرات كبيرة مرتبطة بقوّة السلطة وأهدافها وقدرتها على بسط نفوذها، إضافة إلى التفسير العقائدي والتأويل الفقهي للمسائل الشرعية ذات الصلة بحق ملكية الأرض من جهة وحق الانتفاع بالأرض من جهة أخرى والذي كان يتأثر بشكل مباشر بالطموحات السياسية والاقتصادية للحكومة المركزية (سلطة البايات) ومدى قدرتها على فرض السيطرة على كافة الأراضي لعل أهمّها الأراضي “الموات” وهي الأراضي الزراعية غير المستغلة حينها والتي لم تدخل بعد مرحلة الإنتاج”، وفق ما يفسّره أستاذ التاريخ الحديث بالجامعة التونسية عبد الحميد هنيّة في أحد مقالاته.

يربط المؤرخ عبد الحميد هنية بين “التغيّر الذي طرأ على وضع الأراضي الموات (الأراضي الفلاحية غير المُستغلّة) في تونس خلال فترة التحوّل من حكم سلالة الحفصيين (1223-1574) إلى الوصاية العثمانية، وبين تراجع مساهمة نشاطات التجارة عبر الصحراء والبينية بين تونس وأوروبا فضلا عن تراجع إيرادات أعمال القرصنة في البحر المتوسط في توفير موارد مالية للدولة”.

هذا التغيير دفع نحو التركيز على الفلاحة كوسيلة لتعزيز الإيرادات الضريبية خاصة خلال عهد البايات الحسينيين، ولا سيما في فترة حكم مؤسس السلالة الحسينية حسين بن علي (1705-1740)، أين تمّ اقتطاع مساحات واسعة من تلك الأراضي لفائدة جماعات ومن له المصلحة مع الدولة آنذاك.

يشرح الباحث والمدير الأسبق للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية (مؤسّسة تتبع رئاسة الجمهورية) طارق الكحلاوي، في حواره مع موقع الكتيبة “أهمية الأراضي الموات في تشكيل ملك البايليك” (ملك الدولة الخاص)، معتبرا أنّها “حجر الأساس في تشكّل الأراضي الدولية التي ستكون في ما بعد مطمع القوى الاستعمارية وملك الدولة الخاص بعد استقلالها”.

ويضيف الكحلاوي، “إنّ تحوّز سلطة الباي على الأراضي الموات أدت في نهاية الأمر إلى أمر إيجابي يكمن في استصلاح أراض زراعية واسعة لم تكن مستغلة ومعها نشطت حركة التجارة الداخلية و انتعشت الأسواق”.

فضلا عن ذلك، قام البايات الحسينيون تباعا بتشجيع استثمار تلك الأراضي عبر إعادة إحيائها مقابل ضرائب ثابتة وقد أسفر هذا التحوّز للاستغلال المباشر للأراضي أو إدارتها بأسلوب المشاركة أو الإيجار إلى تنامي عدّة زراعات لعلّ أبرزها زراعة الزيتون، وفي الحالات التي لم توفر عملية إعادة إحياء الأراضي الموات إمكانية تحصيل الضرائب لأيّ سبب ما، تمّ إسناد تلك الأراضي تدريجيًا من بيت المال (الخزينة العامة) إلى الملكية الخاصة للبايليك، لتصبح تحت التصرّف المباشر للباي يسندها لمن يشاء ويُصاردها وقتما يشاء.

أمام تراجع مداخيل التجارة والقرصنة، قام البايات الحسينيون بتوسعة النشاط الفلاحي واستصلاح الأراضي بهدف تحصيل الضرائب التي كانت مفروضة على النشاط الفلاحي حتى أنها أصبحت المدخول الأساسي للدولة في ذلك الوقت.

طارق الكحلاوي

يضيف طارق الكحلاوي في حواره مع الكتيبة، أنّ هذا الوضع “خلق التباسا عميقا في وضعية الأراضي الفلاحية في ذلك الوقت بين الملكية الخاصة للبايات وملكية الدولة بما معناه ملكية عموم مسلمي الإيالة”، مشيرا الى أنّ “أملاك البايليك يعني أملاك المملكة نظريا هي ملك الدولة وعموم السكان لكنها على أرض الواقع هي ملكية خاصة للباي يستغلها بشكل مباشر أو عن طريق الإقتطاع وله الصلاحية الكاملة في مصادرتها ومصادرة أي أرض أخرى مملوكة لبيت المال (خزينة الدولة)، وقوامه في ذلك الولاء للسلطة لا غير”.

بالنهاية وعمليا كانت أراض على ملك الباي الخاص يقتطعها لمن له المصلحة مع الدولة ويُصادرها عن انتهاء تلك المصلحة أو الخروج عن بيت الطاعة، وهي ثقافة توارثت إلى اليوم في علاقة بالتصرف في هذه الأراضي.

طارق الكحلاوي

بين عامي 1840 و1850 كان عرش (قبيلة) أولاد سعيد المالكين الأصليين لهنشير النفيضة الذي يمسح حوالي 100 ألف هكتار، في انتفاضة وعصيان لأوامر سلطة الحسينيين التي اعتمدت في تلك الفترة لمجابهة الأوضاع المزرية التي آلت إليها الإيالة سياسة اثقال كاهل “الرعية” بالجباية ما ساهم في اتساع الهوة بين الدولة والرعية التي لم يكن في وسعها دفع ما هو مطلوب منها.

انتهى ذلك العصيان بمصادرة أحمد باي عام 1851 للهنشير وتحويل “أصحاب الأرض” التاريخيين إلى متسوّغين يدفعون معاليم كراء أو عمَلة يتقاضون أجورا زهيدة.

بعد عشرين عاما من تاريخ المُصادرة وأمام تواصل الأوضاع المزرية للدولة الحسينية، قرّر أحمد باي منح “الهنشير” كإقطاعية لوزيره خير الدين باشا بدلاً من المنحة السنوية التي كان يتقاضاها.

صورة أرشيفية لهنشير النفيضة في زمن الإستعمار الفرنسي

صورة أرشيفية لهنشير النفيضة في زمن الإستعمار الفرنسي

بات الهنشير ملكاً “للوزير المُصلح”، و ألزم سكان الهنشير بالعمل مقابل خُمس محصول أرضهم بعدما أبرم معهم عقود “خماسة” تجعل منهم “أقناناً للأرض” التي كانوا يتحكمون بها سابقاً، وفق ما يشرحه القاضي عفيف الجعيدي في مقاله المعنون بـ “هنشير النفيضة: لأجله كان قانون التسجيل العقاري في تونس وفيه ظهر وهنه”.

بعد عزله من منصبه اختار خير الدين باشا وخوفا من المُصادرة، بيع الهنشير الذي تملّكه قبل أربع سنوات من تاريخ عزله، لـ”شركة مرسيليا للقرض” مقابل 600 ألف فرنك فرنسي رغم علمه بكونها مؤسّسة استعمارية اقتصادية وأحد أهم الأذرع المالية للاستعمار الفرنسي.

في الحقيقة، لم يكن اقتناء شركة مرسيليا لهنشير النفيضة وقتها سابقة في تملّك الأجانب وخاصة مهم الفرنسيون والايطاليون للأراضي الفلاحية التونسية، فقد كان مسبوقا بجملة من الأحداث التي دوّنها التاريخ حول مضاربين إيطاليين وفرنسيين كانوا يعملون على إغراق مقتطعي أراضي البايليك وحتى ممن لهم ملكية خاصة للأرض بالديون تمهيدا لوضع اليد عليها.

جاءت هذه الأحداث بعد سنّ أحمد باي لوثيقة عهد الأمان “دستور البلاد” في عام 1857 التي نصّت في فصلها الحادي عشر على السماح للأجانب بتملك الأراضي في تونس.

يُشير الباحث طارق الكحلاوي إلى أنّ “الإستعمار الفعلي المُسلّح لتونس كان مسبوقا باستعمار زراعي واستهدف على وجه الخصوص الأراضي الزراعيّة المنتجة للزيتون، باعتبار الحاجة الكبيرة لزيت الزيتون الذي كان يستعمل لأغراض طاقية في أوروبا (تشغيل الإنارة).

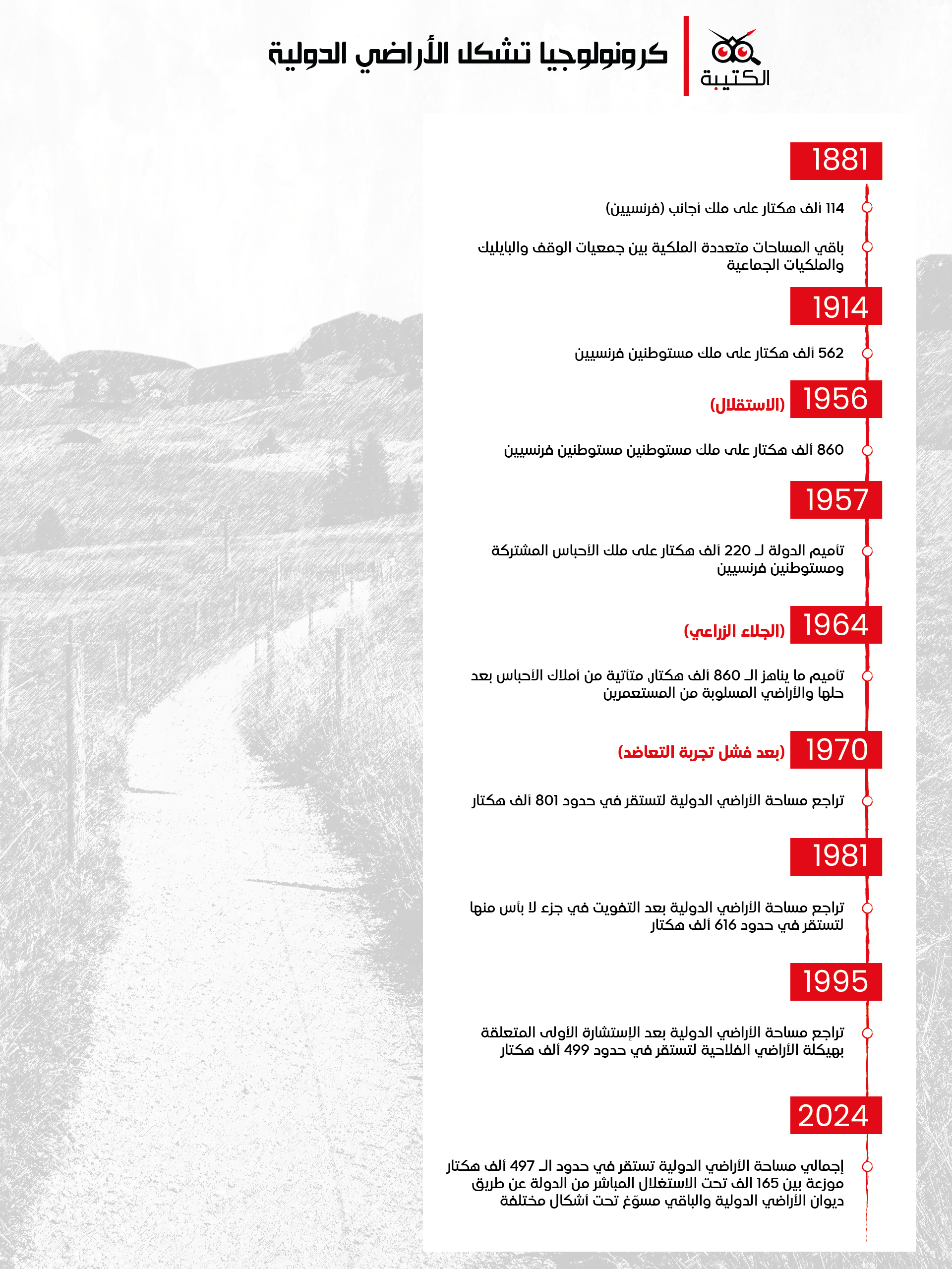

ودون الغوص أكثر في التفاصيل التاريخية، تُشير عديد الدراسات إلى أنّ مساحة الأراضي التي تملكّها الفرنسيون قبل فرض ما سُميّ بـ”الحماية الفرنسيّة” (الإستعمار المباشر) كانت في حدود الـ 114 ألف هكتار منها حوالي 100 ألف هكتار لهنشير النفيضة الذي سيركز الإستعمار الفرنسي جهوده لتملّكه بشكل رسمي في ظل معارضة سكان الهنشير لهذا التحوز ورفعهم لعشرات القضايا أمام المحاكم الشرعية لاسترداد أرضهم التاريخية، وذلك من خلال قانون التسجيل العقاري الذي صدر في عام 1885 والذي مكّن السلط الاستعمارية من رسم الحدود للأراضي الفلاحية وتمليكها للمستوطنين الفرنسيين.

بُعيد سنّ هذا القانون وإنشاء المحكمة العقارية وإدارة المسح الطبوغرافي، سرعان ما تزايد نسق تملك المستوطنين الفرنسيين أساسا للأراضي الزراعية لترتفع مساحتها من 114 ألف هكتار إلى 562 ألفا عام 1914 و860 ألف هكتار ليلة إستقلال تونس، منها حوالي 160 ألفا تعود ملكيتها الأصلية للأحباس المشتركة (جمعيات الوقف).

خلال هذه الفترة، عمل الفرنسيون على تكثيف الإنتاج الزراعي بما يتماشى ومتطلبات السوق الفرنسية والأوروبية على حدّ سواء، وتحقيق فوائد اقتصادية لفرنسا من خلال استصلاح الأراضي الزراعية ومكننة الفلاحة والتركيز على الزراعات الكبرى للحبوب بالشمال الغربي لتونس وزراعة الزياتين بالساحل والجنوب التونسي (أساسا صفاقس)، فضلا عن غراسات الكروم والأشجار المثمرة بالشمال الشرقي للبلاد إضافة إلى تربية المواشي والأبقار والدواجن وغيرها في إطار مركبات فلاحيّة متطوّرة آنذلك تمّ تركيزها في أغلبية “الهناشر” مهما كانت نوعية الزراعة التي تتخصص فيها.

الأراضي الدَوْلية ودولة الاستقلال

مع إعلان استقلال تونس التام عن المستعمر الفرنسي في مارس من سنة 1956، توجهت الأنظار مباشرة إلى الأراضي الفلاحيّة المسلوبة، خاصة وأنّ عددا من المستوطنين الفرنسيين هجروا تلك المزارع التي كانوا يمتلكونها خوفا مما ستؤول إليه الأوضاع بعد الإستقلال وقد تخلصوا منها إما عبر البيع لفائدة تونسيين أو تركها كما هي إضافة إلى هجر عدد من المستوطنين الآخرين للأراضي التي تقع على مقربة من الحدود التونسية الجزائرية بالنظر للأوضاع المتقلّبة داخل القطر الجزائري مع تصاعد حركات المقاومة هناك في معركة التحرير الوطني.

في ظلّ هذا الوضع لم تكن رؤية مؤسّسي دولة الإستقلال تُجاه التصرّف في الأراضي المسلوبة واضحة المعالم، لكن كان من الواضح وفق دراسات تاريخية أنّ الأمر كان يحظى بأولوية مُطلقة خاصة وأنّ الإتحاد العام التونسي للشغل بما له من تأثير كان مهتما بمسألة الأرض وله فيها برنامج حول كيفية استعادتها واستغلالها.

بدأت أولى الخطوات في استرجاع الأراضي المسلوبة من طرف المستوطنين الفرنسيين من خلال توقيع بروتوكول 8 ماي 1957 والذي بموجبه تم استرجاع حوالي 120 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الواقعة خصوصا على مقربة من الحدود الجزائرية، وذلك مقابل دفع الدولة التونسية مبلغا قيمته 6200 مليون فرنك فرنسي كانت قد تحصلّت عليه كقرض من فرنسا نفسها.

ثاني الخطوات التي قامت بها الدولة التونسية، كانت تتمثل سنّ المجلس القومي التأسيسي في جوان من عام 1958 قانونا يتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السفلى لوادي مجردة يقضي بتحديد ملكية الأرض بما لا يتجاوز الـ 50 هكتارا للمالك الواحد وما زاد عنها يسجل ضمن ملك الدولة الخاص وهي خطوة وصفت بـ “الذكية” أدّت إلى استرجاع آلاف الهكتارات.

تسارعت الخطوات وبدأ الإهتمام باسترجاع الأراضي المسلوبة يتزايد شيئا فشيئا وهو ما يتأكد من خلال إصدار الدولة لقانون جديد في ماي من عام 1959 يتعلّق بمصادرة كل الضيعات والأراضي المهملة والمقصود منها الأراضي والضيعات التي هجرها المستوطنون الفرنسيون بعد شعورهم بعدم الأمان.

هيأت هذه القوانين إضافة إلى بروتوكولات أخرى تمّ إمضائها بين الدولة التونسية ونظيرتها الفرنسية تقضي بتصفية أملاك المستوطنين إما عبر التفويت فيها بالبيع لتونسيين أو نظير تعويضات تقدّمها الدولة لهم، الأرضية لاسترجاع باقي الأراضي الفلاحية من “المعمرين” والذي تم التنصيص عليه بقانون الجلاء الزراعي في 12 ماي 1964 بمنع الأجانب من ملكية الأراضي التونسية إلا بترخيص من قبل رئيس الجمهورية أو من ينوبه.

أدّت هذه الخطوات المتسارعة إلى تأميم الدولة لما يناهز حوالي الـ 750 ألف هكتارا كانت على ملك المستعمرين وحوالي 120 ألف هكتار تعود ملكيتها في الأصل إلى الأحباس المشتركة والتي اتخذ الحبيب بورقيبة في الأيام الأولى من استقلال تونس قرارا بحلّها وتسجيل كل ممتلكاتها بالملك الخاص للدولة.

يقول الباحث طارق الكحلاوي في حواره مع الكتيبة، “إنّ إهتمام الحبيب بورقيبة في الأيّام الأولى بعد الإستقلال كان منصبا حول ماهية دولة الإستقلال وشكل نظام الحكم فيها” مشيرا إلى أنّ “الطرف الوحيد الذي كان مهتما بقضية الأراضي المملوكة من طرف الفرنسيين بشكل واضح وأثر في ما بعد في سياسات الدولة هو الإتحاد العام التونسي للشغل”.

ويُضيف الكحلاوي أنّ “النقاش حول كيفيّة التصرّف في الأراضي التي كانت ومازالت في تلك الفترة على ملك فرنسيين يدور حول منحها لفائدة المقاومين من وجهة نظر الحبيب بورقيبة الذي كان يستهدف المقاومين المساندين للخط البورقيبي، في حين كانت رؤية الإتحاد العام التونسي للشغل ترتكز على ضرورة اعتبار هذه الأراضي من أملاك المجموعة العامة وضرورة استغلالها في اتجاه خلق الثروة ودفع الاقتصاد الوطني والنهوض بأوضاع التونسيين وهو ما توجهت فيه الدولة بالفعل مع قدوم الرجل القوي في فترة الستينات النقابي أحمد بن صالح على رأس كل الوزارات الاقتصادية والذي سيُمهد تباعا الطريق لنظام التعاضد في استغلال الأراضي الفلاحية المُؤممة والتي قُدرت مساحتها آنذاك بحوالي 860 ألف هكتار”.

صورة أرشيفية تجمع الرئيس الحبيب بورقيبة بالوزير أحمد بن صالح

صورة أرشيفية تجمع الرئيس الحبيب بورقيبة بالوزير أحمد بن صالح

الأراضي الدولية في معترك مخطّطات التنمية

مرّت الأراضي الفلاحية المُسترجعة والمؤممة والتي أصبح يطلق عليها رسميا مصطلح “الأراضي الدولية” بعديد التجارب والسياسات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة محاور كبرى وفق دراسة علمية لأستاذ الإقتصاد الفلاحي محمد اللومي: “مرحلة أولى تعلّقت بتجربة التعاضد ومرحلة ثانية اتسمت بتوجهات ليبرالية ومرحلة ثالثة جاءت نتيجة لتطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي 1986 – 1995 وتركيز الفلاحة التصديرية”.

مرحلة التعاضد

مثلما تمت الإشارة اليه سالفا، فإنّ مسألة تأميم الأراضي الزراعية في اتجاه استغلالها لخلق الثورة كانت من ضمن أهمّ النقاط الواردة في لوائح مؤتمر 1956 للاتحاد العام التونسي للشغل الذي ورد في مقدّمة تقريره الختامي: “إن المطلب الأساسي للاتحاد العام للعمال في مؤتمره عام 1956 هو تطوير خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.”

أدى اعتماد الاشتراكية كنموذج للتنمية في القطاع الفلاحي منذ عام 1961، إلى إنشاء تعاضديات إنتاجية فوق مزارع المعمّرين المُسترجعة، وهكذا لعبت الأراضي الدولية، دورا محوريا في سياسة تحديث الفلاحة، من خلال تعميم النموذج الاستعماري (المنوال الفلاحي) على كامل الفلاحة التونسية.

وفق دراسة لأستاذ الاقتصاد الفلاحي محمد اللومي، ورثت تونس من المستعمر الفرنسي سياسة فلاحية مزدوجة تعتمد الزراعة الحديثة المندمجة في السوق من جهة والزراعة التقليدية الموجهة نحو الاستهلاك الذاتي من جهة أخرى.

وشهد القطاع الفلاحي أيضًا تحولًا عميقًا في هياكله عبر اعتماد السياسة التعاونية، وهو الهدف المضمّن بالأهداف العشرية للمخطط التنموي الثلاثي الأوّل للدولة التونسية.

لعبت المزارع والمركبات الفلاحية القديمة للمعمرين دور النواتات الأساسّية لوحدات الإنتاج الجديدة القائمة على التعاضديات وسمح قانون ماي 1963 المتعلّق بالتعاون في القطاع الزراعي بإدماج كل الأراضي الزراعية داخل تعاضديات وإلغاء الحدود بين الملكية الخاصة وأراضي الدولة على أنّ يتم التفويت في الأراضي الدولية لفائدة هذه التعاضدية الجديدة بعد فترة تجريبية تدوم خمس سنوات.

منذ دخول قانون إحداث التعاضديات الفلاحية وإلى غاية عام 1969، بلغ عدد الوحدات التعاضدية حوالي 1762 على مساحة جملية تُقدّر بنحو 4,1 مليون هكتار موزعة بين تعاضديات إحياء وإنتاج فلاحي وتعاضديات خدمات وتعاضديات استغلال المناطق السّقوية وتعاضديات اللوجستيك. وكان تسيير هذه التعاضديات يخضع لإشراف الدولة المباشر عن طريق موظّفيها في الجهات الذين كانوا يعيّنون من طرف الحزب الحاكم “الحزب الإشتراكي الدستوري”، والذين سيلعبون دورا مهما في تأجيج الوضع وتحريض الفلاحين ضدّ سياسة الدولة الفلاحيّة في سياق كانت فيه حرب المواقع داخل الدولة على أشدّها.

في حواره مع موقع الكتيبة، يُرجع الباحث طارق الكحلاوي فشل تجربة التعاضد إلى “أسباب سياسيّة تتمثّل في جنوح النظام الحاكم نحو الأبوية والاستبداد وتركيز الحزب الواحد، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالطابع الفوقي لتجربة التعاضد بما رسم انطباعا لدى صغار الفلاحين على كونها سياسة حكومية لا تستوعب حقهم في الأرض وتلغي ملكيتهم لها، فضلا عن غياب الديمقراطية في آليات تسيير الوحدات التعاضدية وهيمنة البيروقراطية التي جعلت من الموظفين الحكوميين يرتقون في السلّم الإجتماعي مستفيدين مما تمنحهم مناصبهم من امتيازات مقابل تردّي أوضاع الفلاحين”.

بالرغم من الظروف غير الملائمة التي تأسّست فيها تجربة التعاضد قبل فشلها، إلا أنها ساهمت في مراحلها الأولى بـ 20% من إجمالي الناتج المحلي الخام الذي تجاوز بين عامي 1964 و1967 الـ 5,3% وموّلت قطاعات أخرى صناعية، فضلا عن أنها كنت تستوعب حوالي 40% من اليد العاملة في ذلك الوقت.

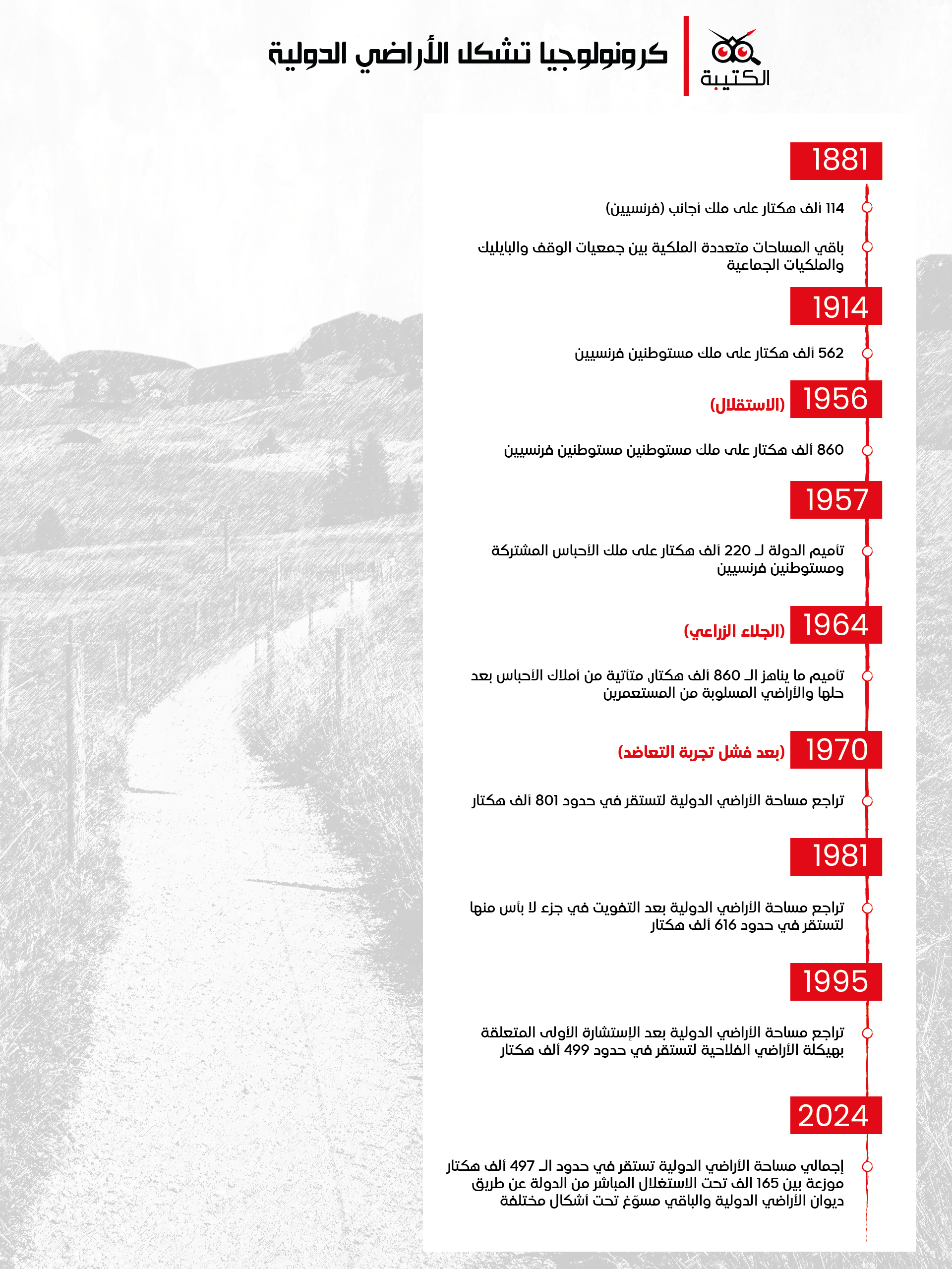

بُعيد فشل التجربة، تسارعت خطوات نظام الحبيب بورقيبة في التفويت في أراض فلاحيّة واسعة لفائدة قُدامى المناضلين وكوادر الحزب، وتُشير عديد الدراسات من بينها دراسة للباحثة منال الحباشي إلى أنّ إجمالي الأراضي التي تمّ التفويت فيها للخواص بلغت حوالي 170 ألف هكتار من الأراضي الخصبة.

مرحلة ما بعد فشل تجربة التعاضد

خلال هذه المرحلة توجهت الدولة التونسية الى استغلال الأراضي المملوكة من طرفها والتي كانت تُدار في شكل تعاضديات إنتاج أو بشكل مباشر من قبل وزارة الفلاحة لتوفير الإنتاج للسوق المحلية والتصدير على حدّ سواء.

وفق دراسة لأستاذ الاقتصاد الفلاحي محمد اللومي “ساهمت تلك الأراضي وخلال مرحلة ما بعد فشل تجربة التعاضد في تزويد السوق المحلّية بـ 20% من حاجياته الأساسية (الحليب واللحوم والحبوب والفواكه ومنتجات الحدائق)، فضلاً عن تواصل الإنتاج في المنتجات الموجهة للتصدير أهمها زيت الزيتون”.

وفي عام 1969 تمّ سنّ قانون جديد يتعلّق بالإصلاح الزراعي، وهو ما فرض سياسة التعايش بين مختلف أشكال استغلال الأراضي الفلاحيّة إمّا التي تكون بشكل مباشر من الدولة أو من خلال وحدات تعاضدية أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.

في هذه الفترة شهدت الأراضي الدوليّة تقلّصا واضحا في مساحتها بعد التفويت في مساحات واسعة منها إلى مقرّبين من النظام وقيادات في الحزب و قدامى المناضلين ومستثمرين فلاحيين تونسيين.

يقول اللومي في دراسته الآنف ذكرها تعليقا على كيفيّة التصرّف في الأراضي الدوليّة بعد فشل تجربة التعاضد:

“كان من الممكن أن يتمّ هذا البيع لصالح التعاونيات، بهدف تكوين حصص اجتماعية للتعاونيين (العمّال السابقون) بعد انسحاب الفلاحين الذين تم دمجهم قسراً خلال فترة التعاضد. وكان من الممكن أيضًا بيع هذه الأراضي لأولئك الذين تخرّجوا من مدارس الهندسة الفلاحيّة أو لأولئك الذين قاوموا الوجود الفرنسي.”

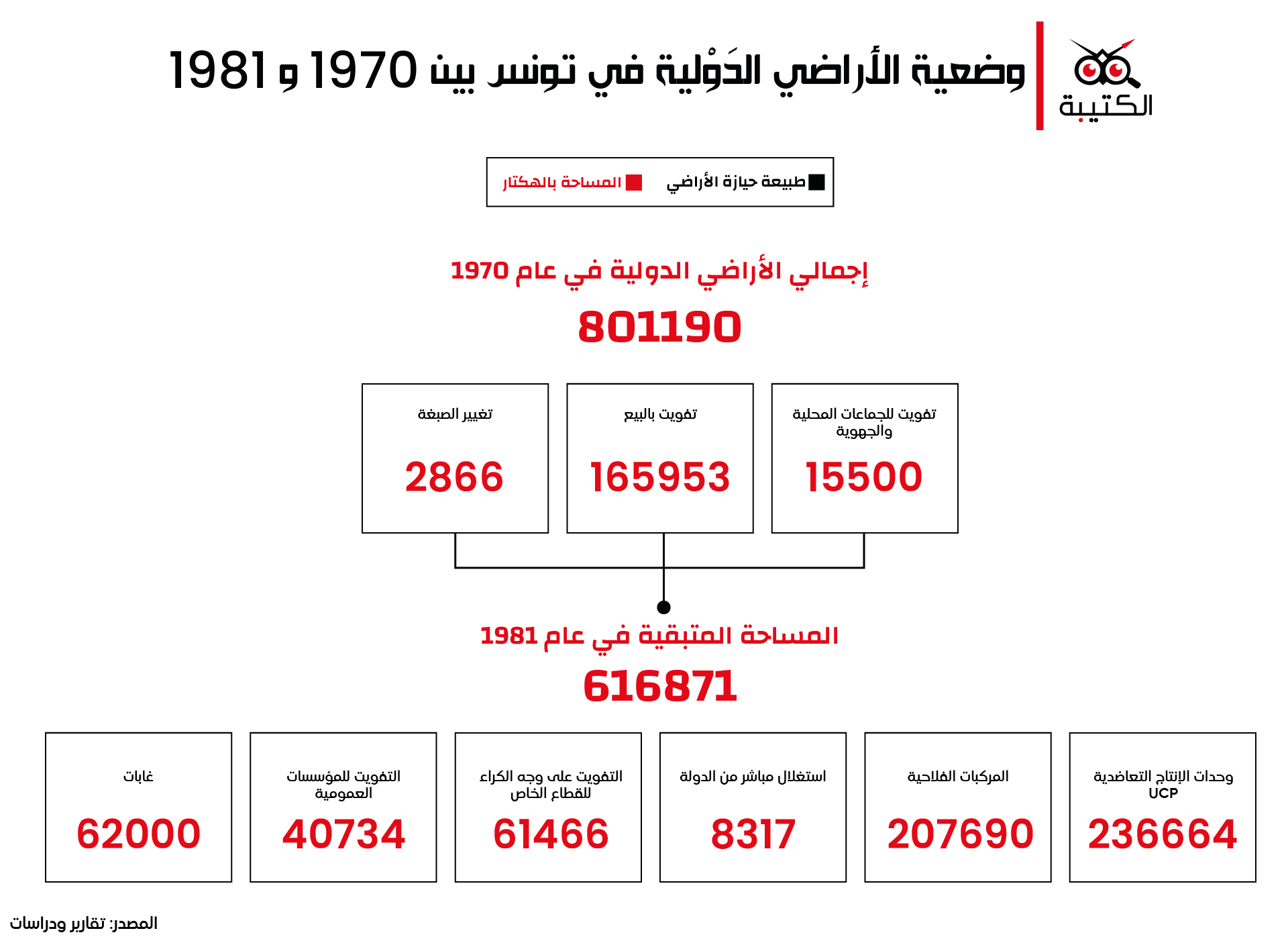

خلال هذه المرحلة، كان توجّه الدولة جليّا نحو خيار خصخصة الأراضي الدوليّة الذي تعزّز مع مخطط التنمية الخماسي (1982-1986)، حيث تمّ التسريع في وتيرة التفويت في اتجاهين الأوّل لفائدة الفنيين الذين يوافقون على الاستقالة من الإدارة والثاني لفائدة شركات تعاونية. وستشهد هذه السياسة تسارعا حقيقيا بعد اعتماد برنامج التعديل الهيكلي.

مرحلة برنامج الإصلاح الهيكلي

اتّسمت هذه المرحلة بتقليص دور الدولة وتعزيز مبادئ السوق الحرّة في كل المجالات الإقتصادية، ففي القطاع الفلاحي بدأت عملية تحرير أسعار المنتجات وأسعار مدخلات الإنتاج الفلاحي، فضلا عن تقليص حجم دعم الدولة للقطاع، في المقابل تمّ استقطاب رأس المال الخاص نحو الاستثمار في هذا المجال عبر منحه حزمة من الامتيازات الجبائية وتسهيلات التمويل.

ولهذا الغرض استُخدمت الأراضي الدوليّة كوسيلة لدعم انسحاب الدولة من سياسة الإنتاج الفلاحي المباشر وذلك من خلال التفويت فيها على وجه الكراء ولمدد طويلة لفائدة شركات تتخصّص في التطوير الفلاحي والتي سيطلق عليها في ما بعد شركات الإحياء والتنمية الفلاحية، فضلا عن مقاسم يتم إسنادها للمهندسين والفنيين الفلاحيين لتطوير الإنتاج الفلاحي عبر نقل التكنولوجيات الحديثة.

في الحقيقة، هذا التوجه الجديد تحسّس خطواته الأولى في أواخر السبعينات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي، أين تمّ إنشاء هذا الصنف من الشركات دون وجود إطار قانوني واضح ينظمها وينظم إدارة هذا الصنف من الأراضي المملوكة للدولة، ولم تتخذ هذه السياسة شكلا قانونيا إلاّ في عام 1982 مع صدور قانون الإصلاح الزراعي. وفي عام 1983، صدر قانون جديد يحدّد شروط استغلال الأراضي الدولية.

أُحدث هذا الصنف من الشركات على أنقاض التعاضديات الفلاحية القديمة التي وافق أعضاؤها على حلّها مع التزام مؤسّسي هذه الشركات بتوظيفهم وتوظيف الطاقم الإداري للتعاضدية المُنحلة.

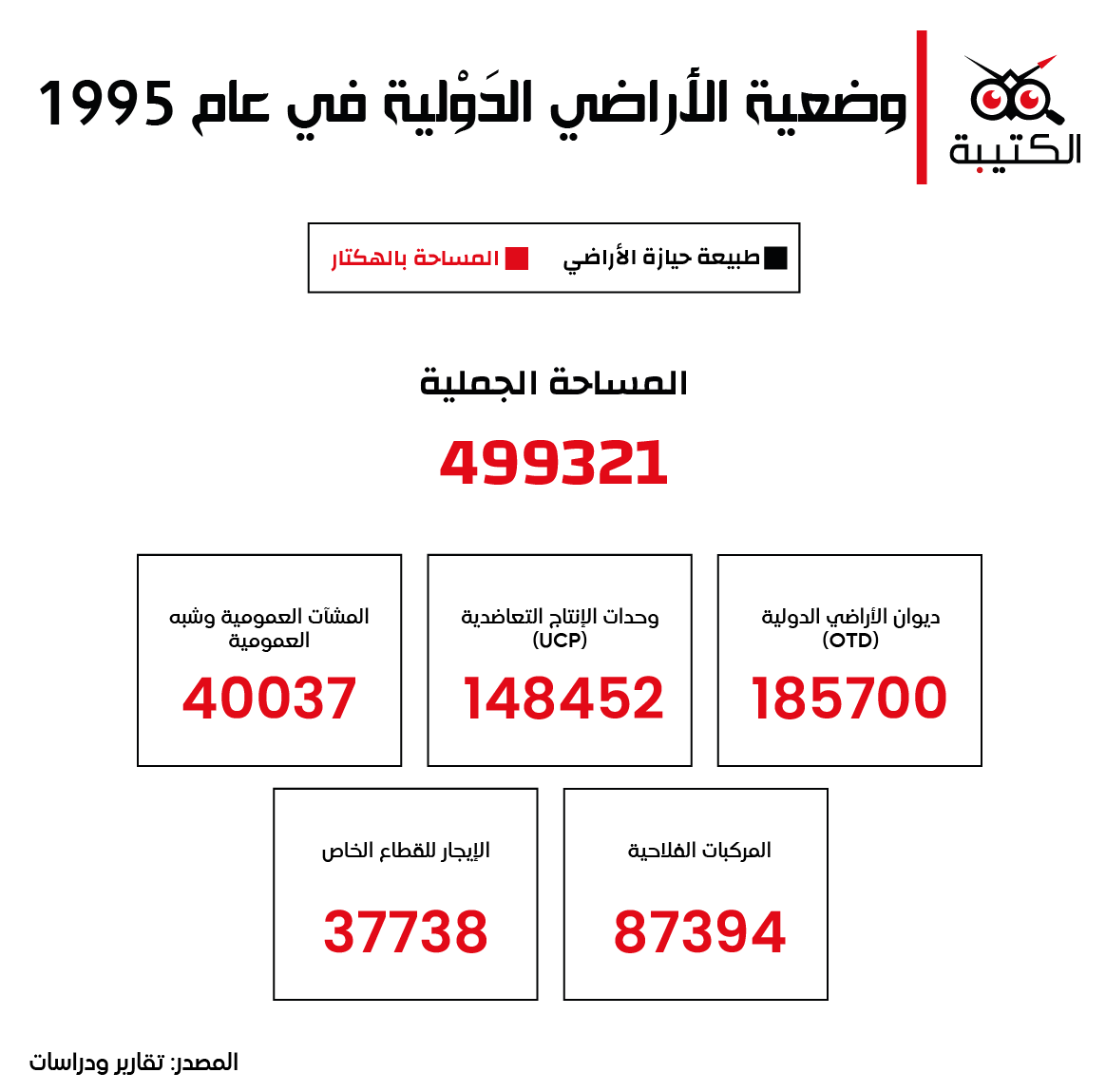

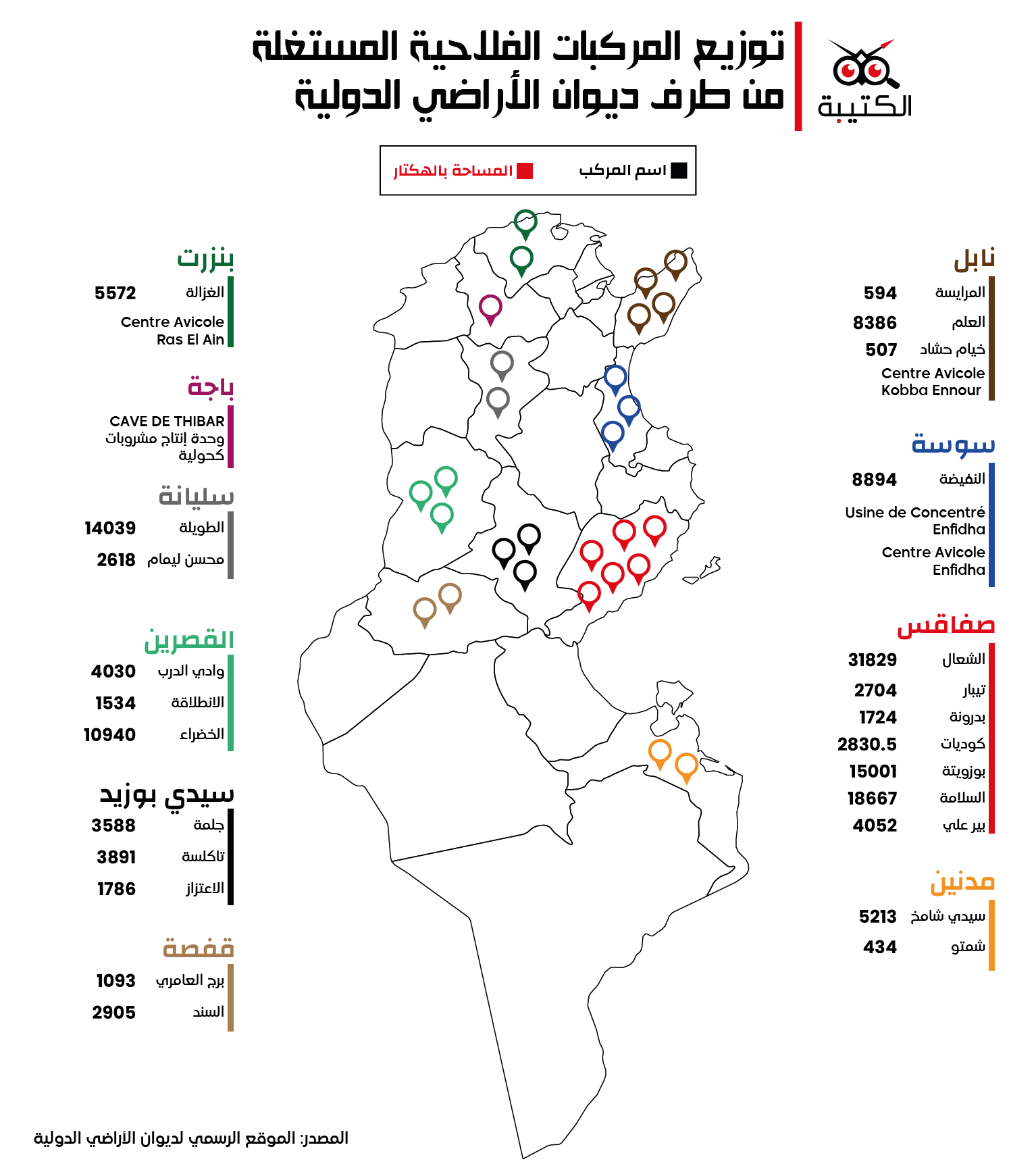

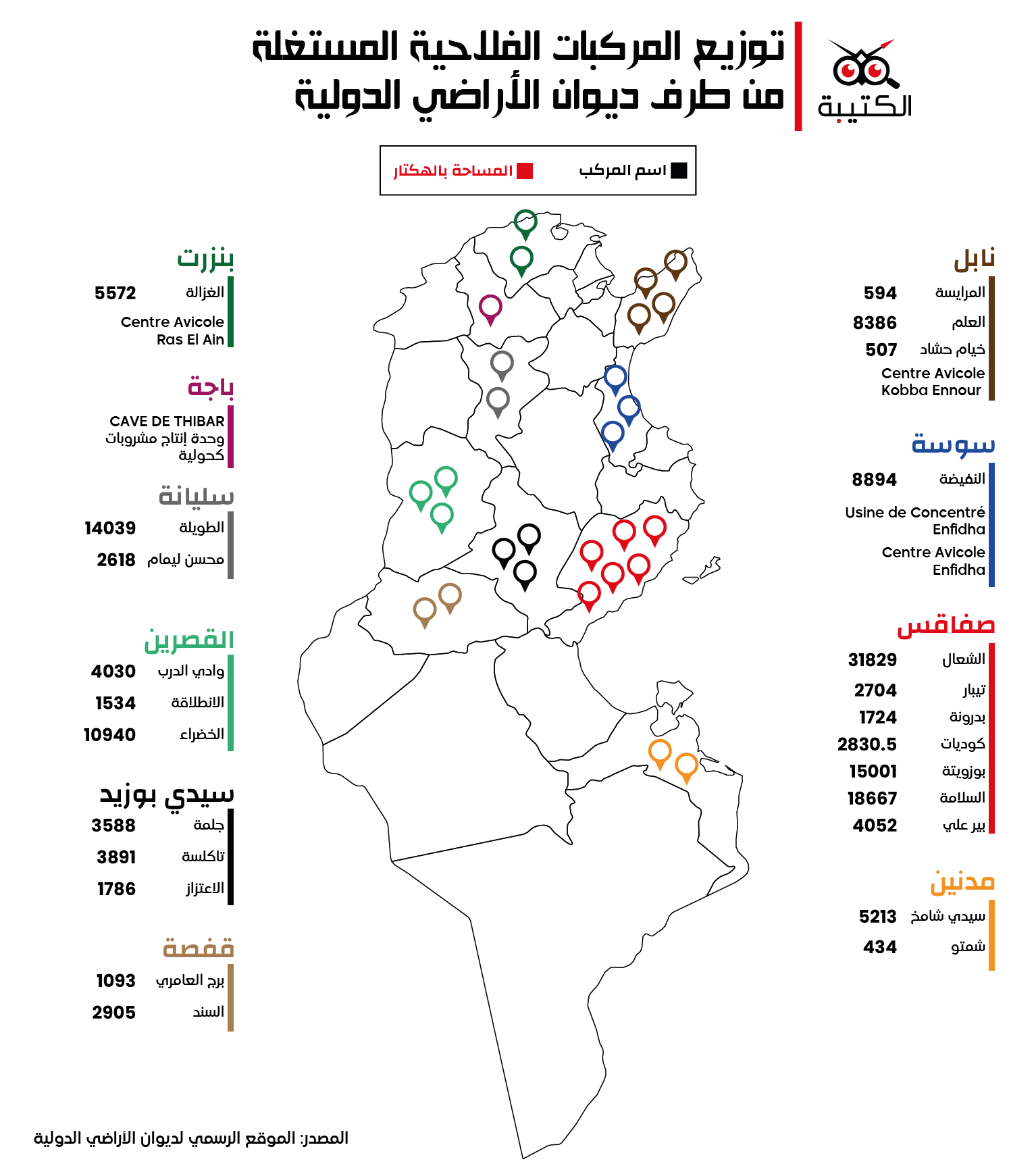

وفي عام 1990 نظّمت الدولة أوّل استشارة وطنية حول موضوع الأراضي الدولية، أفضت إلى هيكلة 320 ألف هكتار ومنحها بالتفويت على وجه الكراء لفائدة شركات إحياء وتنمية فلاحية ومقاسم فنيين ومستثمرين خواص وغيرهم، أمّا بقية الأراضي فبقيت خاضعة للاستغلال المباشر من طرف ديوان الأراضي الدولية موزعة على نحو 36 مركّبا فلاحيا، والذي سيتحوّل في فترة وجيزة من ديوان يوفر نسبة محترمة من حاجيات السوق المحلّية إلى ديوان يبحث عن تمويلات ويعاني عجزا ماليا متفاقما.

ملك الشعب الذي تمّ العبث به

لم تخلُ السياسات المُتبعة منذ فشل تجربة التعاضد التي عمّقت أزمة الفلاحين الأصليين ممن كانوا يأملون في استرداد حقوق ملكيتهم للأرض بعد خروج المستعمر، من المحسوبية وسوء التصرّف والخلط الواضح بين ما تملكه الدولة بما يعني ملك عموم الشعب التونسي وبين التفكير السلطوي للرؤساء المتعاقبين على تونس (الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي) في اعتبار أنّ تلك الأراضي ملكهم الخاص فتأثرت سياسات الدولة العموميّة بقراراتهم الفوقية في علاقة بالتصرّف في تلك الأراضي.

ففي الفترة المنحصرة ما بين عامي 1981 و1995، تمّ التفويت في 143 ألف هكتار وفق عدّة دراسات إلى القطاع الخاص بأشكال مختلفة، من أهمّها على وجه الكراء بمدد طويلة تصل إلى 30 عاما، لفائدة شركات الإحياء والتنمية الفلاحية، وهو ما يعتبر بشكل أو بآخر خصخصة للأراضي الدولية وقد كان ذلك مدخلا أتاح للأنظمة الحاكمة منحها لفائدة المقرّبين من السلطة.

وفق دراسة أستاذ الإقتصاد محمد اللومي، ساهمت سياسة الخوصصة في تزايد عدد شركات الإحياء والتنمية الفلاحية SMVDA ليبلغ عددها في موفى عام 2001 حوالي 226 شركة تستغل حوالي 145 ألف هكتار أي بمعدّل 642 هكتار لكلّ منها، فيما بلغت المساحة المخصصة للمقاسم المسندة للفنيين حوالي 50 ألف هكتار (حوالي 600 مقسم فلاحي).

وتُضيف الدراسة ذاتها أنّ هذه السياسة المُتبعة أفضت إلى التفويت في الأراضي تحت عنوان الكراء المُؤقت (10، 20 و30 عاما) وفقا لمعايير القرب من السلطة وكان ذلك وفق إجراءات نظاميّة، حيث تمتّع أفراد عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وكبار مسؤولي الدولة بحوالي 12 ألف هكتار وكانوا يستحوذون على 30 شركة إحياء وتنمية فلاحية من أصل 226.

وفق تقرير لجنة تقصّي الحقائق عن الفساد والرشوة، كان الرئيس السابق زين العابدين بن علي هو الذي يتولّى بنفسه مراقبة عمليات تخصيص الأراضي، ما أعاد إلى الأذهان ممارسات البايليك.

بالرغم من تعدّد الأمثلة المُتّصلة بأوجه الفساد وسوء التصرّف الذي رافق التصرف في الأراضي الدوليّة، إلاّ أنّ مثال صخر الماطري واستثماراته الفلاحية في جهة زغوان يعدّ الأبشع لما كانت له من تأثيرات وخيمة على المنطقة وعلى صغار الفلاحين المجاورين له.

في عام 2010، دشّن صهر الرئيس الأسبق زين العابدين علي مشروعا فلاحيا في منطقة سمنجة بجهة زغوان لزراعة الزيتون السقوي واعتماد تقنية الري قطرة قطرة، على قطعتي أرض تمسحان حوالي 1200 هكتار.

منذ دخول المشروع حيز الاستغلال تمّ توجيه المياه لفائدة الأراضي المسندة لصخر الماطري بما أثّر على نشاط بقية صغار الفلاحين المجاورين له.

ليس بعيدا عن أراضي صخر الماطري، سبق لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2006 أن انتزع ضيعة “قصر العقلة” في منطقة صوّاف، قسرا من مستثمر محلي بالجهة وأسندها لشقيقة زوجته نفيسة الطرابلسي، دون عقد كراء أو مراقبة مالية وفنيّة إلى أن تمت مصادرتها بعد الثورة.

في حواره مع موقع الكتيبة، يقول عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الفلاحة بلال المشري “إنّ الأراضي الدولية والمركبات الفلاحية التي يديرها ديوان الأراضي الدولية كانت قاطرة للتنمية في مراحل عديد من تاريخ تونس”، مشيرا الى أنّه “منذ انتهاء فترة التعاضد التي لم تُدرّس إلى اليوم بصفة موضوعية، أصبحت تلك الأراضي تُسند لفائدة مستثمرين على أمل تطويرها، لكنّ الأمور سارت عكس ذلك تماما”، وفق تقديره.

ويضيف المشري، أنّ “الفساد الذي طال طرق إسناد الأراضي الدولية لفائدة مستثمرين عن طريق شركات إحياء وتنمية فلاحية، جاء نتيجة للسياسات العمومية ذات الصلة بالفلاحة التي تركزت نحو توجه تصديري أكثر من تلبية حاجيات السوق الداخلية، فضلا عن سوء التصرّف والفساد الذي نخر ديوان الأراضي الدولية ومظاهره الجليّة في عدد كبير من الضيعات والمركبات الفلاحية التي كانت في وقت ليس ببعيد مثالا يُحتذى من طرف صغار الفلاحين المجاورين لتلك المركبّات”.

ويستشهد المشري بزيارة ميدانية كان قد أداها إلى معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، أين عاين “حرمان فلاحين من الماء في الوقت الذي يتوفر لفائدة مستثمر أجنبي يستغل أرضا دوليّة تمسح حوالي 2000 هكتار على وجه الكراء، بالرغم من أنّ هذا المستثمر لم يقم بتطبيق أي شرط من شروط العقد الممضى مع الدولة”، وهو ما اعتبره المتحدّث ذاته “إجحافا في حقّ الفلاّحين الصغار المجاورين للمستثمر حيث يوضح هذا المثال بشكل لا لبس أنّ سياسات الدولة تمنح الأولوية للفلاحة التصديرية على حساب احتياجات السوق المحلية”.

من جانبها، تذكّر ليلى الرياحي عضو مجموعة السيادة الغذائية بالسياق التاريخي لتشكل الأراضي الدولية التي قالت “إنّها أراض كان يتملّكها فلاّحون بالأساس أُنتزعت منهم في وقت ما تحت حكم البايات وسلبت في ما بعد من طرف المستعمر الفرنسي لتملكها الدولة في نهاية المطاف”.

وتُضيف الرياحي أنّ “هذه الخلفية التاريخية ستحدّد شكل علاقة الدولة الحديثة بأصحاب الأرض الأصليين من جهة وسياساتها الفلاحية من جهة أخرى”، مشيرة إلى “أنّ مواقع هذه الأراضي في الغالب هي في الأماكن الأكثر خصوبة واندماجا مع محيطها حيث وفّرت في مراحل كثيرة من تاريخ تونس إنتاجية عالية”.

وتفسّر الرياحي أنّ “أهم دلالة على انخرام السياسات العمومية الفلاحية منذ دولة الاستقلال وصولا إلى اليوم تكمن في اختلال التوازن الديمغرافي بعد نزوح أصحاب الأرض الحقيقيين إلى المدن الكبرى بسبب تلاشي أحلامهم في إمكانية الانتفاع بأراضيهم”.

وتستدرك الرياحي قائلة: “كانت هناك محاولات جدّية لفلاحين أصليين لاسترجاع أراضيهم في اتجاه استصلاحها والانتفاع بها خاصة وأنها كانت متروكة ومُهملة. وتصاعدت وتيرة هذه الحركات الإجتماعية بعد الثورة على إثر مصادرة شركات المقرّبين من النظام السابق المُستغلّة لمساحات واسعة من الأراضي الدوليّة رأى فيها الفلاحون فرصة للرجوع إلى أراضيهم ومزاولة مهنتهم التي توارثوها أبا عن جد.”

على مدار الفترة الممتدة من الاستقلال وحتى عام 2011، وظّفت الحكومات المتعاقبة الأراضي التابعة للدولة كأداة لدعم سياساتها الزراعية. وقد أعطت القوانين الصادرة الأفضلية للجهات الأقرب إلى دوائر السلطة. ففي الستينات، كانت الأشكال التعاونية والتعاضديات الفلاحية، التي تمثّل الدولة، هي المسيطرة. لكن مع مرور الوقت، بدأت السياسات تتجه نحو تبني نهج ليبرالي متزايد. ومثّلت الأراضي الحكومية وسيلة لجذب الاستثمارات الخاصة إلى القطاع الفلاحي.

أدّى الطابع الاستبدادي لنظام بن علي منذ منتصف التسعينيات إلى تركيز جزء كبير من تلك الأموال في أيدي أفراد عائلته والمقربين منه، على حساب الأهداف الإنتاجية والاستثمارية.

وفي النهاية، ساهم قانون 1995، الذي فرض قيودًا صارمة على بيع الأراضي التابعة للدولة بمنع إمكانية تملك الفلاحين الأصليين لأراضيهم، في تسريع عملية الخصخصة وتوجيهها لصالح أصحاب رؤوس الأموال الذين ركّزوا بالأساس على العائدات الربحية دون إيلاء الاعتبار لمسألة المحافظة على التُربة وخاصة على مخزون المياه.

محكمة المحاسبات تفضح الفساد وسوء التصرّف

في سنة 2018 صدر التقرير “الواحد والثلاثون لمحكمة المحاسبات” ، حيث سلّط الضوء على النتائج الوخيمة لعقود من السياسات المتضاربة والفساد وسوء والتصرّف في استغلال الأراضي الدولية.

يُشير تقرير المحكمة إلى أنه ومنذ انطلاق عملية إعادة هيكلة الأراضي الدولية في عام 1990 وحتى سبتمبر 2017، تمّ إسناد حوالي 18 ألف هكتارً، منها 12.387 هكتارًا خلال الفترة الممتدة بين 2007 و 2016، دون الالتزام بالصيَغ والإجراءات القانونية المعتمدة لهذا الغرض.

وتُضيف المحكمة أنه وبالرغم من ثبوت خوصصة 47 ضيعة من أفضل الضيعات والمقاسم وأكثرها إنتاجية، بناءً على تعليمات رئاسية، لتُدار في شكل شركات إحياء، فإن 16 شركة منها استمرت في نشاطها بشكل طبيعي حتى نهاية سبتمبر 2017، مشيرة إلى أنّ معظم هذه الشركات لم تلتزم بتسديد المستحقات المالية المتخلدة بذمتها بخصوص معلوم الكراء، والتي تجاوزت قيمتها 2 مليون دينار، بالإضافة إلى مواصلة بعض هذه الشركات الاستفادة من منح حكومية مخصصة لتحفيز الاستثمار.

وفي تواصل مع إشكالية استخلاص معاليم كراء الضيعات والأراضي الفلاحية الدَوْلية من طرف الخواص، قدّرت المحكمة إجمالي الديون غير المستخلصة بأكثر من 195 مليون دينار، ما يمثل 62% من القيمة الإجمالية لعائدات التسويغ حتى سبتمبر 2017، إضافة إلى غياب تحديث عقود الكراء بانتظام، خاصة عند إدراج الأراضي في المناطق السقوية، ما يُفقد العقود تماشيها مع التكاليف الحقيقية، التي قالت إنها ترتفع بنسب تتراوح بين 50% و400%.

كما أبرزت المقارنة الشاملة للمبالغ المستوجبة لتسويغ الأراضي الدولية الفلاحية، وفق منظومة التصرف بالعقارات الفلاحية التابعة لأملاك الدولة وجود فجوة كبيرة في التثقيلات (الخطايا التي يتم تسليطها على عدم سداد معلوم الكراء في الوقت المحدد) تجاوزت 50 مليون دينار في ستّ ولايات. بالإضافة إلى ذلك، أظهر فحص عيّنة من التثقيلات المعنية بالفترة بين 2012 و 2017 وجود أكثر من 50 عمليّة تثقيل تمّت بعد تأخير تجاوز عَقداً من الزمن. وقد بلغت قيمة الديون المثقلة والتي سقطت بالتقادم حوالي 31 مليون دينار خلال سنة 2017، وفق ذات التقرير.

في دراسته المُشار إليها سالفا يعلّق أستاذ الإقتصاد الفلاحي محمد اللومي على كيفية إدارة ملف الأراضي الدولية بُعيد ثورة جانفي 2011 قائلا:

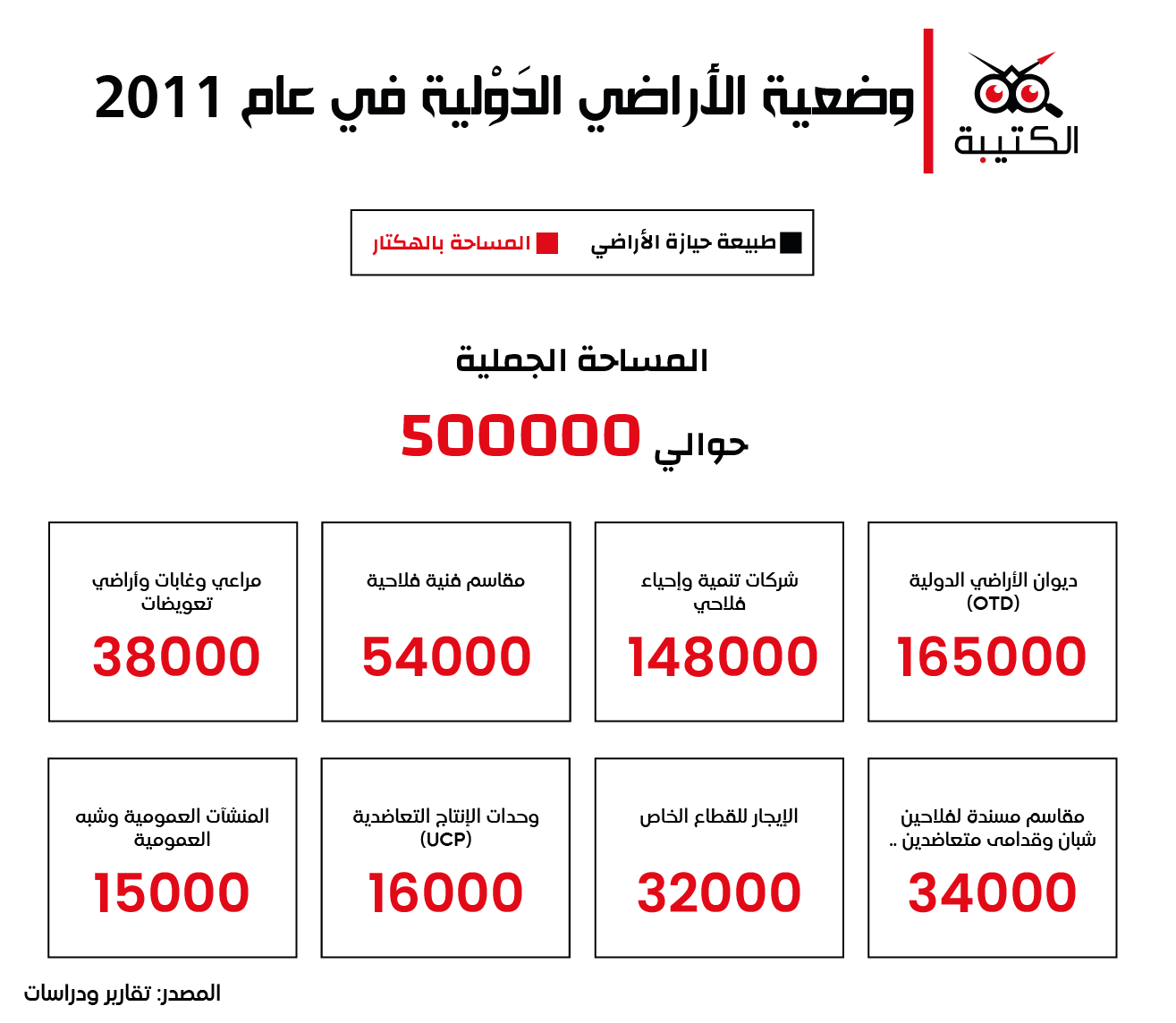

“بدا أنّ الأراضي الدولية فقدت دورها الحيوي في الإنتاج الوطني، ما أثّر على تموين السوق وفرص التشغيل. مع ذلك، عاد مصير هذه الأراضي ليُطرح من جديد كقضية ملحّة قد تبقى عالقة لفترة طويلة. لكنّ الطبيعة المؤقتة للحكومة والتحالف الحاكم الذي يضم أحزاباً ذات توجهات اقتصادية متباينة أعاق وضع سياسة موحّدة وواضحة للتعامل مع هذا الإرث.

يضيف المصدر ذاته: “في هذا السياق، يسعى الإسلاميون في حركة النهضة، ممثلين في وزير الفلاحة، إلى استقطاب استثمارات من دول الخليج المقرّبة، في حين يركّز أعضاء حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، عبر وزير أملاك الدولة، على كسب التأييد الشعبي من خلال زيادة عدد الأراضي والضيعات التي يتم استردادها”.

ما ذهب إليه اللومي، يتضّح ويتأكد من خلال تقرير محكمة المحاسبات الذي أشار إلى أنّ السياسة المتبعة لما يزيد عن ثلاثة عقود وما حفّ بها من فساد وسوء في التصرّف أدّت إلى تسجيل نتائج جدّ سلبية، ويُستنتج منها أنّ إدارة السياسات الفلاحية للدولة تحتاج إلى إعادة النظر فيها بشكل كامل، وهو ما لم تتوجه فيه عبر حكوماتها المتعاقبة رغم توفر الفرصة بعد ثورة جانفي 2011.

وفي خصوص تصرّف حكومات ما بعد ثورة جانفي 2011 في علاقة بالأراضي الدولية، يتضح أنّ الإهمال واللامبالاة كانا بارزين وهو ما أكدته محكمة المحاسبات في ذات التقرير، أين أشارت إلى أنّ “ديون شركات الإحياء المصادرة قد بلغت ما قيمته 473 ألف دينار خلال الفترة الممتدة بين 2012 و 2017 حيث أصبح جلّها في حالة إهمال تام نتيجة عدم تعهدها بالصيانة الدورية وإتلاف معظم عناصر الإنتاج بها من موارد مائية وغراسات وتعرضها إلى الاستيلاء والرعي الجائر رغم أنّها كانت تعدّ من أهم الضيعات من حيث المردودية في حين لم تقم لجنة المصادرة بالبت في وضعية 12 شركة تمّ تسويغها بتعليمات رئاسيّة قبل سنة 2011 بالرّغم من تجاوز آجال تعهدها بالملفات بما يزيد عن خمس سنوات.”

في حواره مع موقع الكتيبة، يرى طارق الكحلاوي أنّ “النقاش الذي سيطر في الأشهر الأولى بعد الثورة يشبه في جزء منه النقاش الذي دار بعد استقلال الدولة في ماهية الدولة وشكل الحكم فيها، قائلا: “اهتمام نخبة ما بعد الثورة يتعلّق بشكل أساسي حول كيفية الحكم وليس حول مشروع الحكم في بعده الاقتصادي والاجتماعي والسياسي”.

ويُشير الكحلاوي إلى “أنّ طريقة حوكمة الحكم بعد الثورة والذي لم يعد مكتفيا بالإنتخابات إنما كذلك بتمثيلية المنظمات الكبرى والمهنية، فتح المجال أمام اتحاد الفلاحين للمشاركة في علاقة بالسياسات الفلاحية ومنها مسألة حوكمة الأراضي الفلاحية وعلى وجه الخصوص الأراضي الدولية، خاصة وأنّ رئيسه في تلك الفترة (عبد المجيد الزار) كان يشغل منصبا قياديا بحزب حركة النهضة أحد أهم أطراف الائتلاف الحاكم أو ما يُسمى بالترويكا”.

بين عامي 2012 و2013 كنت شاهدا بصفتي ممثلا لأحد أطراف الحكم بالترويكا، على نقاش يتعلّق بكراس شروط استغلال الأراضي الدولية وكانت موجهة لفائدة العائلات الحاكمة الجديدة.

طارق الكحلاوي

ويشدد الكحلاوي بالقول: “إنّنا نجد أنفسنا مرّة أخرى إزاء التصرف في هذ الأراضي ليس من زاوية مشروع اقتصادي وتنموي إنما في كيفية خلق حزام سياسي حول أطراف الحكم”.

في المقابل، لا يختلف وضع ديوان الأراضي الدولية الذي يستغل بشكل مباشر 32 مركّبا فلاحيا على مساحة جملية تُقدر بـ 163 ألف هكتار عن وضعية الأراضي المسندة لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية

ومقاسم الفنيين، حيث يُشير تقرير وزارة المالية حول المنشآت العمومية إلى أنّ مديونية الديـوان بلغت سـنة 2018 ما قيمته 148,9 مليون دينارا تتوزّع بـين 19,9% تجاه الدولة بقيمة جملية تساوي 29,6 مليون دينار والبنوك بنسبة 39,6% أي بقيمة 58,9 مليون دينارا، كمـا ارتفعت مديونية الديـوان تجـاه الصناديق الاجتماعية لتبلغ 39,5 مليون دينار سـنة 2018.

وقد سجّل ديوان الأراضي الدولية في موفى العام 2022، عجزا بقيمة 45 مليون دينار وفق أرقام حكومية رسمية، مع العلم أنّ أعباء الاستغلال قد ارتفعت إلى 209 مليون دينار في 2022 وفي المقابل تراجعت المداخيل بنسبة 26 % بين 2021 و2022.

الشركات الأهليّة والأراضي الدوليّة: إجابة مُثلى أم تكرار لخطيئة تاريخيّة؟

قبل ثورة جانفي 2011، عرفت بعض المناطق الفلاحيّة وخاصة في الوسط والجنوب التونسي تحرّكات قادها فلاحون لاستغلال أراض دولية أو اشتراكية مهملة، نجح بعضهم في بسط سيطرتهم على أراض واستصلاحها فيما فشل آخرون أمام الممانعة التي أظهرتها تجاههم أجهزة الدولة.

بعد الثورة نشطت عدّة تنسيقيات فلاحية منادية باستغلال الأراضي الدولية المهملة، التي كانت تستغلها شركات إحياء وتنمية فلاحية دون تنميتها أو تلك التي بقيت متروكة ومهملة خاصة منها التي كانت مستغلّة من طرف شركات المقرّبين من نظام بن علي قبل مصادرتها، والتي وللإشارة أثبتت محكمة المحاسبات الإهمال الكبير الذي عانت منه هذه الضيعات والأراضي الفلاحية بعد 2011.

في هذا الصدد، تروي ليلى الرياحي عضو مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية، تجربة منطقة المزارعة بمعتمدية غنوش من ولاية قابس، التي قام عدد من الفلاحين أصيلي المنطقة بتحوّزها واستصلاحها منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود أي قبل حتى ثورة جانفي 2011.

تقول الرياحي إنّ “هذه الأراضي تمثّل خليطا بين أنظمة متعدّدة فمنها جزء على ملك الدولة الخاص وجزء آخر سبخة وجزء آخر أرض اشتراكية”، مشيرة إلى “أنّ الأرض برمتها غير مهيكلة ومتروكة ما دفع هؤلاء الفلاحين إلى استصلاحها ودخلت فعلا حيز الإنتاج منذ تسعينيات القرن الماضي”.

وتُضيف الرياحي أنّ هؤلاء الفلاّحين “تنفسّوا الصعداء بعد ثورة جانفي 2011، وزاد إيمانهم بإمكانية تغيّر عقلية مؤسّسات الدولة في اتجاه تسوية وضعية الأرض بشكل نهائي لفائدتهم باعتبارهم من استصلحها وجعلوا منها أرضا منتجة بعد أن كانت مهملة”.

هذا الإيمان “اصطدم بتعدد قرارات الإخلاء التي أصدرتها أجهزة الدولة وحاولت تنفيذها عن طريق القوة العامة، لولا روح التضامن التي كانوا عليها في التصدّي لكل محاولات إخراجهم من الأرض التي ينتفعون بها”، وفق تأكيد ليلى الرياحي.

لا يختلف وضع فلاّحي غنوش، عن وضع مستغلي أرض جمنة الشهيرة، فرغم نجاح التجربتين في فرض النقاش حول ضرورة سنّ تشريعات قانونية تنظم الإقتصاد التضامني والإجتماعي، وهو ما حصل فعلا بصدور القانون عدد 30 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في 30 جوان 2020، وبصرف النظر عن القراءات المختلفة حوله بين مساند و منتقد لجوانب سلبية فيه، إلاّ أن السياسة الفوقية للدولة عادت لتلعب دورها في سلب هؤلاء الفلاحين حقّ الانتفاع من تلك الأراضي المتروكة من الدولة نفسها.

في نهاية المطاف ورغم صدور القانون بما كان سيفتح المجال أمام هذه التنسيقيات الفلاحية للعمل بشكل منظّم سواء كانوا منتفعين بأرض دولية أو أرض اشتراكية، إلا أنّ الدولة تلكأت في إصدار الأوامر الترتيبية للقانون بما حال دون تنزيله على أرض الواقع.

2016: تجمع سكان جمنة في أوّل مزاد علني لبيع محصول واحات جمنة

2016: تجمع سكان جمنة في أوّل مزاد علني لبيع محصول واحات جمنة

لا يخفى على أحد أنّ رئيس الدولة الحالي قيس سعيّد كان متأثرا أشد التأثر بتجربة واحات جمنة والتي استحضرها مرارا وتكرارا عند تطرقه لسبل خلق الثروة منذ أن اعتلى سدّة الحكم في عام 2019.

في هذا السياق، ساند الرئيس سعيّد تحرّكات تنسيقيات الفلاحين والقوى الحية في تونس وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل في التعبئة لسن قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تولّى إمضائه بُعيد المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب المُنحل، قبل أن يتراجع عن تطبيقه لفائدة مشروعه الخاص في إحداث شركات أهلية.

قُبيل إصداره مرسوم الشركات الأهلية، استشهد الرئيس سعيّد أثناء ترؤسه اجتماعا وزاريا في ديسمبر من عام 2021، بتجربة جمنة التي قال إنّها “كانت مستغلة على وجه الكراء من طرف مستثمر بحوالي 27 ألف دينار في السنة فأصبحت توفر مداخيل تناهز الـ 16 مليون دينار بعد أن تسلّم إدارتها أهلي المنطقة أنفسهم”.

منذ دخول قانون الشركات الأهلية حيز التطبيق في مارس من عام 2022، وإلى غاية اليوم تمّ إحداث حوالي 160 شركة أهلية مختلفة الاختصاصات منها ما هو فلاحي وأخرى شركات خدماتية وشركات حرفية، بما يكشف النقاب عن الإلتباس الحاصل في خصوص هذا الصنف من الشركات لدى عموم التونسيين.ـات وهو ما استدعى من الرئيس سعيّد إحداث كتابة للدولة صلب وزارة التشغيل والتكوين المهني تهتم بالشركات الأهلية تناوب عليها إلى حدّ اليوم 3 كتّاب دولة.

يعلّق طارق الكحلاوي المدير السابق للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، على السياق الذي يتنزل فيه مرسوم الشركات الأهلية قائلا: “إنّ إحداث الشركات الأهلية هو بمثابة التصعيد القاعدي في المجال الإقتصادي، فالمجلس المحلي يرادفه شركة أهلية محلية، والمجلس الجهوي يرادفه الشركة الأهلية الجهوية والمجلس الوطني يرادفه الشركة الوطنيّة الأهلية”.

ويُضيف الكحلاوي أنّ “الغموض مازال يحفّ بهذا الصنف من الشركات وهو ما يتضّح من خلال ضعف عدد الشركات المحدثة والجدل القائم حول اختصاصاتها كما هو الحال بالنسبة للجدل القائم حول المجالس المحلية والجهوية”، مرجّحا أنّ “من سيتجه لتكوين شركة أهلية سيكون بالضرورة من مساندي الرئيس سعيّد”.

لن يكون غريبا في المستقبل أن نجد أعضاء مجالس محلّية أو أفراد عائلاتهم هم نفسهم مساهمين في شركات أهلية فتتداخل المصالح بين السلطة السياسية وفاعلين اقتصاديين جدد بما يخلق نخبة اقتصادية جديدة محتملة ملتفة حول السلطة خاصة إذا ما توفرت لها امتيازات قانونية.

طارق الكحلاوي

من جانبها، تعتبر ليلى الرياحي عضو مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية أنّ “مفهوم الشركات الأهلية وفقا للمرسوم المحدث لها يضرب في الصميم مبدأ استقلالية الفلاحين الراغبين في إنشاء تعاونيات فلاحية على اعتبار أنّ الشركات الأهلية محلية كانت أو جهوية تخضع للإشراف المباشر للدولة عبر موظفيها الجهويين والمحليين الذين لهم الحق في اتخاذ قرار حل أيّ شركة متى توفرت الشروط القانونية، كما يشرفون على الجلسات التأسيسية ومراقبة المساهمين في تطبيق القانون”.

رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان بلال المشري لا يرى، من جهته، مانعا في إحداث شركة أهلية بين صغار الفلاحين باعتبارها “شكلا من أشكال التنظّم الذاتي والممارسة التشاركية شريطة أن تتوفر كل الظروف القانونية والتنموية لإنجاح هذه التجارب”.

ويُضيف المشري أنّ “الشركات الأهلية لوحدها لن تحلّ مشاكل الفلاحة في تونس التي يجب إعادة النظر في منوالها بشكل جذري وتحديد الأولويات مع الأخذ بعين الاعتبار بمسألة التغيّرات المناخية و مخزون الدولة من المياه وتنظيم الفلاحة بشكل تلعب فيه الأراضي الدولية دورا مهما في نقل التكنولوجيا والمساهمة في هذا التنظيم الجديد وهو ما يحتاج إلى التروي وتعميق الدراسات قبل المُضي في أي سياسة فلاحية جديدة”.

كما يشدّد النائب بالبرلمان الحالي بلال المشري على أنّ “موضوع الأراضي الدولية يُعنى بالأولوية المُطلقة على مستوى اللجنة التي يرأسها في سبيل إعادة النظر في دور الديوان الوطني للأراضي الدولية وبقيّة المساحات المستغلة من طرف شركات إحياء وتنمية فلاحية أو مقاسم فنية، بما في ذلك إعادة النظر في كراسات الشروط المنظمة لهذا الاستغلال”.

توضح هذه النظرة العامة حركة التعبئة حول تنمية الأراضي الفلاحية وخاصة منها الدولية، والتي ترتكز على تزايد المطالب بتحسين وصول سكان الريف إلى الأراضي وفرص العمل فيها. وعلى الرغم من أنّ هذه التحركات لم تصل إلى مستوى إحداث إصلاح جذري في السياسات، إلا أنها نجحت في إعادة قضية الأراضي إلى صدارة الأولويات السياسية، إلى جانب إعادة إحياء النقاش حول الإصلاح الزراعي والتفكير في نماذج تنموية فلاحية جديدة.

أظهرت هذه الحركات الإجتماعية كذلك في علاقة بالحق في الأرض عمق الصراع بين الأطراف ذات المصلحة في القطاع الفلاحي، وفي الوقت ذاته فتحت المجال أمام مجموعات كانت مهمشة سابقاً للتعبير عن مطالبها ضمن الأطر العامة والنقابية.

كما توضح هذه الديناميكية انتقال ميزان القوى بين المؤيدين للخوصصة والمدافعين عن الحفاظ على الطابع العام للأراضي الفلاحية، كما أظهرت التناقضات والارتباك داخل السياسات العامة التي تتأرجح بين ضغوط الجهات المؤثرة والتغيرات السياسيّة المتسارعة.

وعلى الرغم من التقدّم الملحوظ في علاقة بهذا الملف في مستوى طرحه للنقاش العام في أعلى مستوى في الدولة كما هو الحال بالنسبة إلى ملف واحات جمنة، يبقى المستقبل غير واضح ومصير هذه التطوّرات سيتحدد بناءً على تطور المشهد السياسي الذي يتّسم حالياً بغياب تصوّر جديد مكتمل وشفّاف لفكرة التعاونيات الفلاحية وحقّ الفلاحين وخاصة الشباب منهم في تملّك الأراضي واستصلاحها لخلق الثروة والارتقاء بالفلاحة التونسيّة، زيادة عن النزعة الفوقيّة في فرض منوال الشركات الأهليّة بما يفتح الباب أمام فرضيّة اجترار خطيئة تاريخيّة ولو تحت عناوين جديدة.

على الرغم من محاولات هيئة تحرير موقع الكتيبة التواصل مع وزارة الفلاحة ووزارة أملاك الدولة من أجل الاستيضاح حول جملة النقاط المثارة في هذا المقال، إلاّ أنّنا لم نتلق أي تفاعل رسمي.

على الرغم من محاولات هيئة تحرير موقع الكتيبة التواصل مع وزارة الفلاحة ووزارة أملاك الدولة من أجل الاستيضاح حول جملة النقاط المثارة في هذا المقال، إلاّ أنّنا لم نتلق أي تفاعل رسمي.

الكاتب : وائل ونيفي

صحفي مختص في قضايا مكافحة الفساد وحقوق الإنسان والشأن السياسي

الكاتب : وائل ونيفي

صحفي مختص في قضايا مكافحة الفساد وحقوق الإنسان والشأن السياسي