الكاتبة : يسرى بلالي

صحفية وباحثة في العلوم الاجتماعية

في أحد أحياء تونس العاصمة، تجلس مريم ذات الثماني سنوات أمام حلقة ضوء كبيرة تُسلّط وهجها على وجهها الصغير. ترتّب شعرها كما علّمتها أمّها، تُعيد “ترند” تمّ إعادته عشرات المرّات، بينما يُسمع صوت الأب من خلف الكاميرا: “ابتسمي أكثر يا مريم، الناس تُحبك وتُحبّ ابتسامتك الجميلة”. بعد نصف ساعة من التصوير، تذهب لتناول الغداء، لكن أمّها تُوقفها قائلة: “انتظري، نحتاج مقاطع وأنتِ تأكلين!”.

هكذا، يتحوّل يوم مريم، كغيرها من “المؤثّرين.ات الصغار”، إلى مسرح افتراضي لا مكان فيه للعفوية ولا للملل، بل لعدسات تٌراقب كل حركة وتقتنص كل لحظة قابلة للترويج والفرجة.

الكاتبة : يسرى بلالي

صحفية وباحثة في العلوم الاجتماعية

في أحد أحياء تونس العاصمة، تجلس مريم ذات الثماني سنوات أمام حلقة ضوء كبيرة تُسلّط وهجها على وجهها الصغير. ترتّب شعرها كما علّمتها أمّها، تُعيد “ترند” تمّ إعادته عشرات المرّات، بينما يُسمع صوت الأب من خلف الكاميرا: “ابتسمي أكثر يا مريم، الناس تُحبك وتُحبّ ابتسامتك الجميلة”. بعد نصف ساعة من التصوير، تذهب لتناول الغداء، لكن أمّها تُوقفها قائلة: “انتظري، نحتاج مقاطع وأنتِ تأكلين!”.

هكذا، يتحوّل يوم مريم، كغيرها من “المؤثّرين.ات الصغار”، إلى مسرح افتراضي لا مكان فيه للعفوية ولا للملل، بل لعدسات تٌراقب كل حركة وتقتنص كل لحظة قابلة للترويج والفرجة.

خلف هذه المشاهد البريئة التي تُغرق مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، تتخفّى صناعة رقمية كاملة تُعيد تعريف الطفولة. فالابتسامة التي يراها المتابعون.ات على الشاشة قد تكون نتاج تعب، أو توجيهات متكرّرة، أو حتى ضغط غير مُعلن. وما بين الرغبة العائلية في تحقيق الشهرة أو تحسين الوضع المادي، و حق الطفل في أن يعيش طفولته بحريّة، تتكوّن منطقة رمادية يتداخل فيها الترفيه مع الاستغلال والبحث عن تقدير افتراضي.

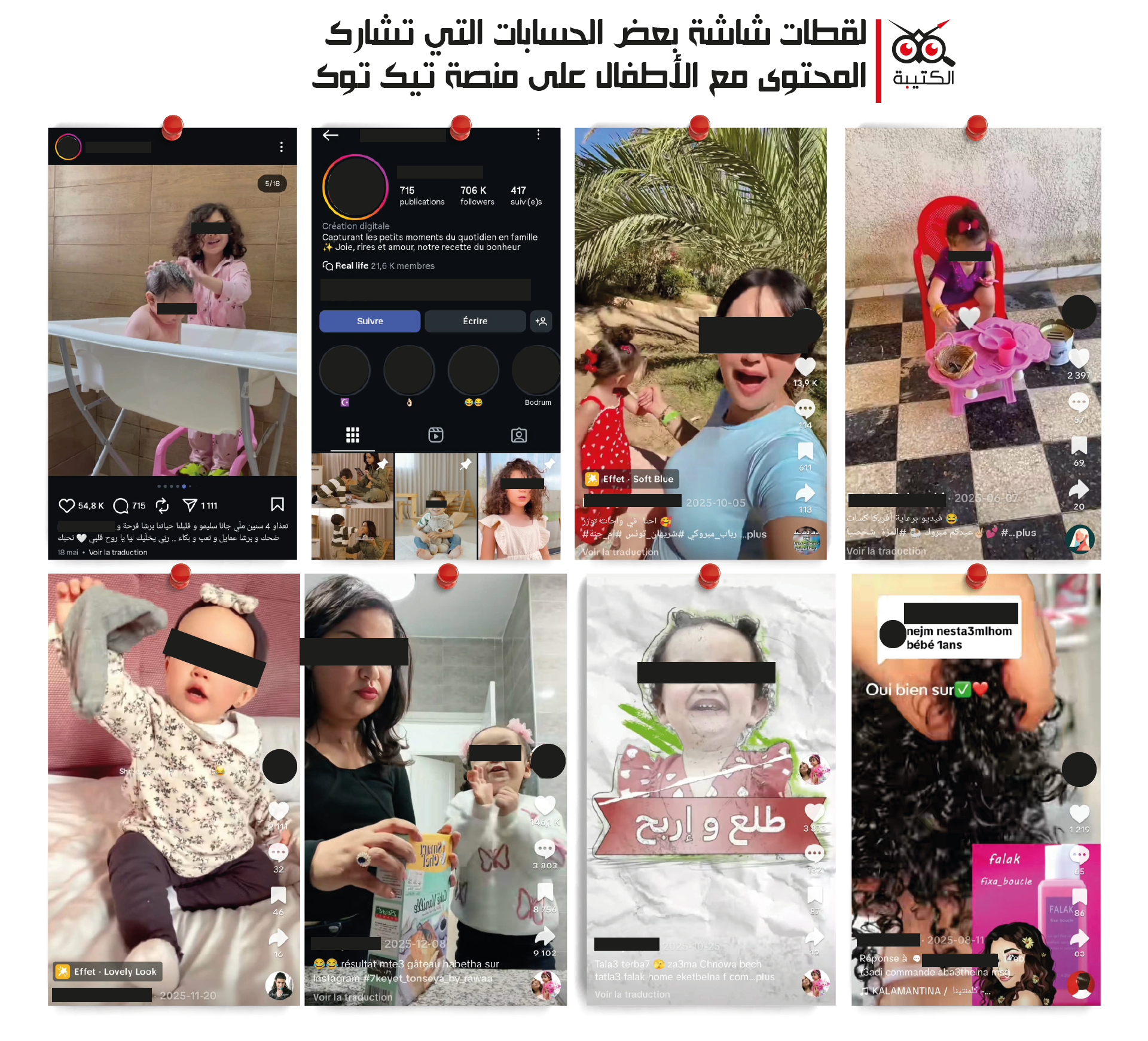

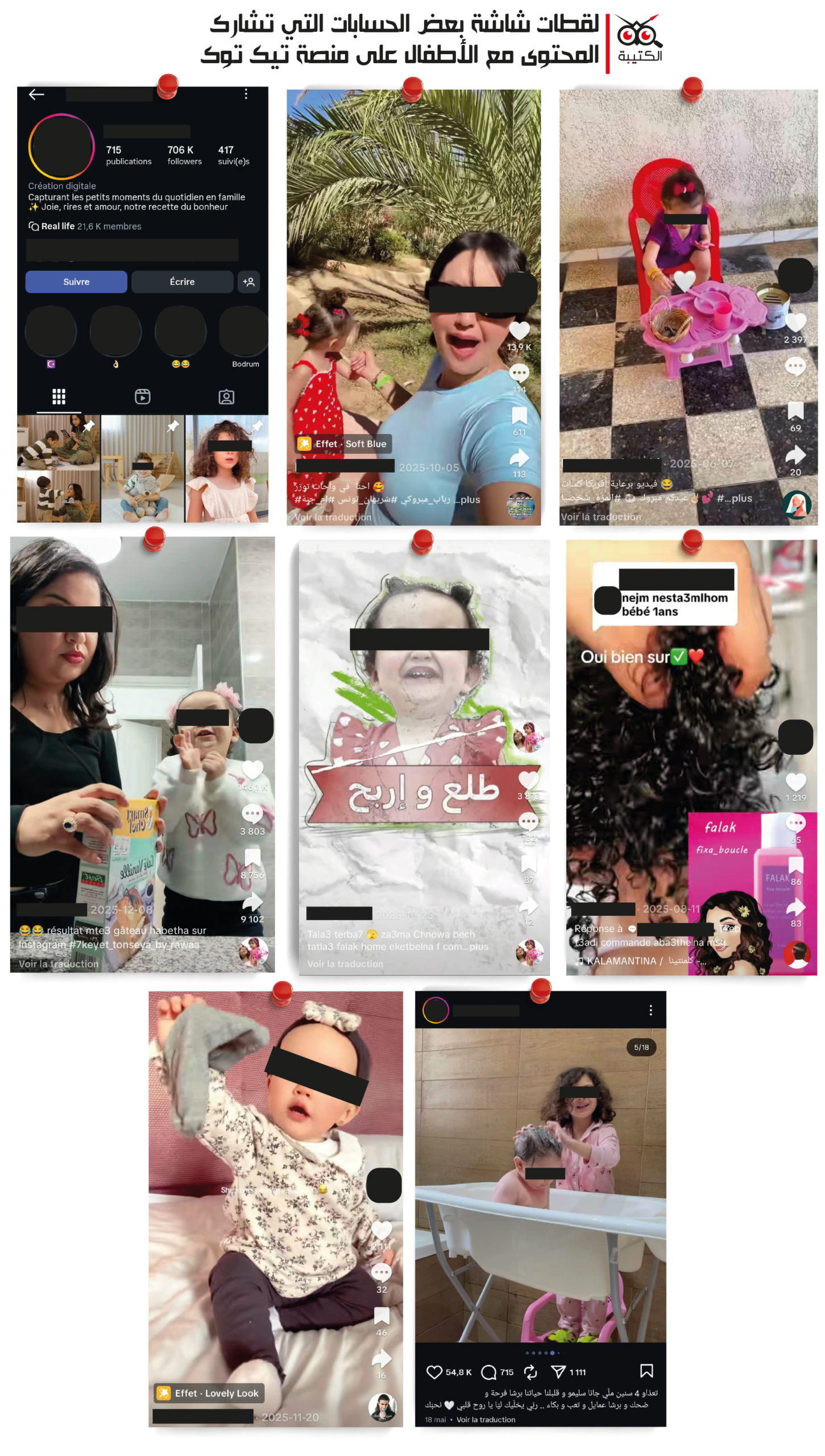

فهذه تُرينا كيفية استخدام مواد التجميل، وأخرى تُعلّمنا طُرقا مبتكرة للطبخ وآخر يصنع دعاية بريئة لعلامة ملابس جديدة وكلّهم.ن عمّال وعاملات داخل فضاء رقمي شاسع أين تُسرق الطفولة كلّما صوّبت الكاميرا عدستها نحو المؤثّر.ة الصغير.ة.

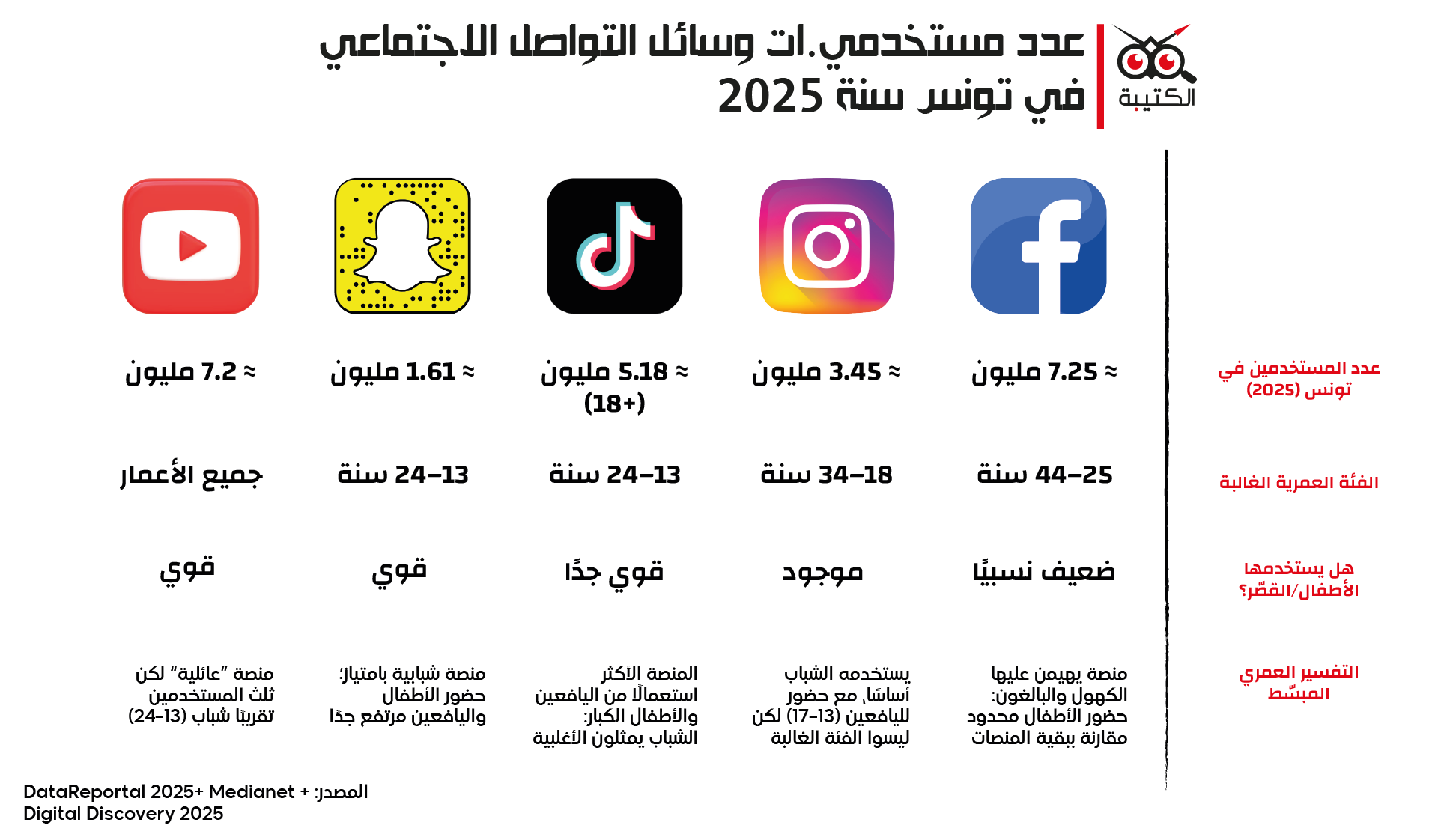

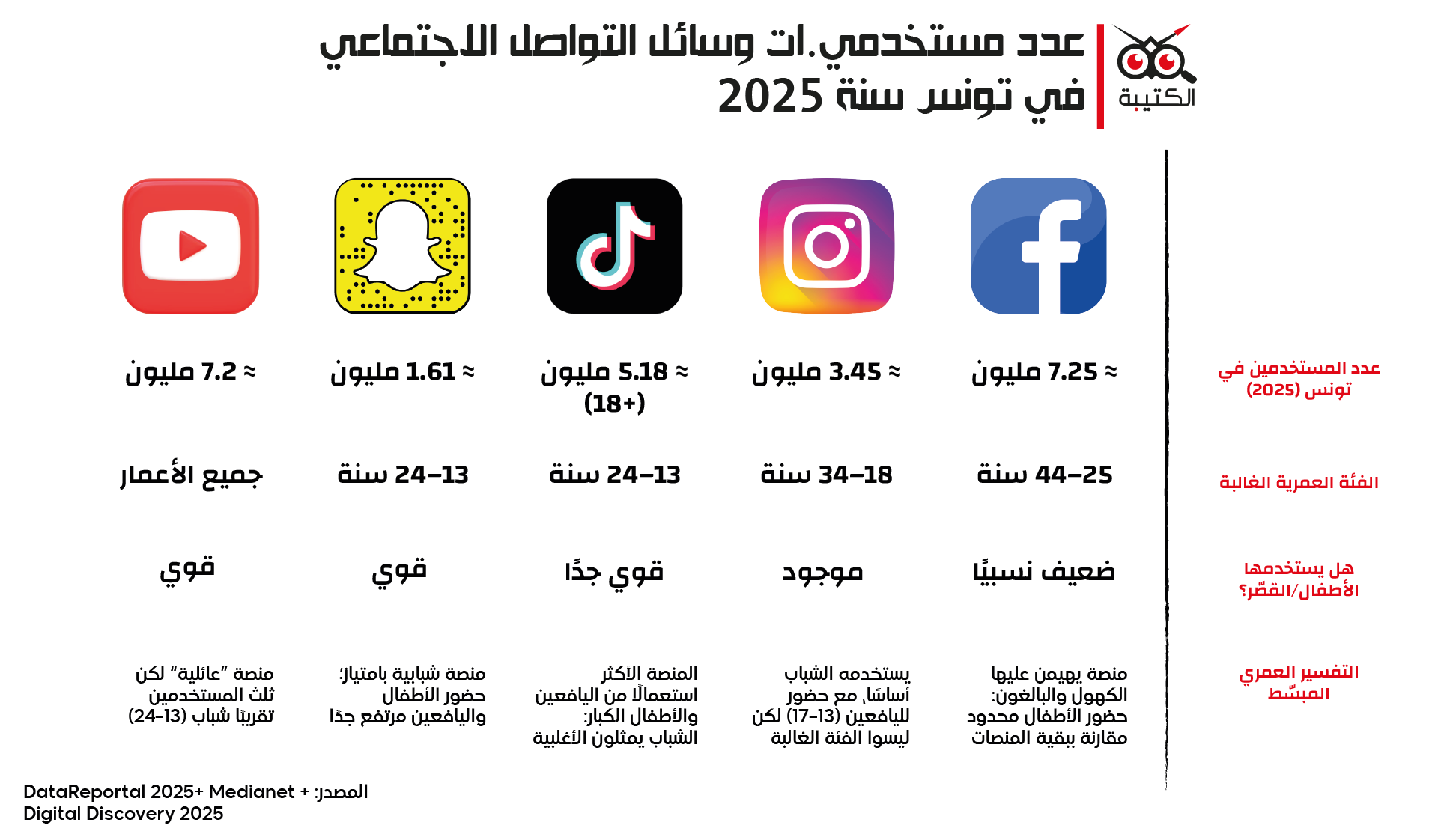

في السنوات الأخيرة، غزت ظاهرة “المؤثرين الصغار Child Influencer” المنصّات الرقمية في تونس، من “تيك توك” إلى “انستغرام” وغيرها من المحامل التي تُقدّم محتويات سريعة قابلة للاستهلاك Fast Content. أطفالٌ يروّجون لمنتجات تجميل وألعاب، يقدّمون وصفات طبخ، أو يشاركون لحظات من حياتهم اليومية وسط إعجابات وتعليقات لا تنتهي. يبدو المشهد في ظاهره احتفالًا بالموهبة والإبداع، لكنّه في عمقه يطرح سؤالًا مقلقًا:

هل ما نراه هو مشاركة عائلية بريئة أم عمالة رقمية مبطنة؟ أين تنتهي حدود الحلم وتبدأ حدود السوق؟

تتضاعف خطورة الظاهرة في ظلّ غياب تشريعات خاصّة أو رقابة فعليّة على هذا النوع من “تشغيل الطفل”، الذي لا يحدث في المصانع أو الشوارع، بل في غرف النوم الملوّنة والمجهّزة بكاميروات وميكروفونات. وهكذا، يُصبح الفضاء الرقمي في تونس مرآة لواقع اجتماعي مركّب، حيث يتقاطع الطموح الأسري، والفقر، والبحث عن الاعتراف الاجتماعي، مع هشاشة مفهوم الطفولة ذاته. فـ”المؤثّر.ة الصغير.ة” ليس مجرّد طفل أمام شاشة، بل هو نتاج منظومة كاملة من التحوّلات الاقتصادية والثقافية التي جعلت الصورة سلعة، والطفولة رأس مال رمزي قابل للتداول.

في هذا المقال، نحاول الغوص في أبعاد هذه الظاهرة الاجتماعية، القانونية، والنفسية لفهم كيف تُستغلُّ عفويّة الطفل في السوق الرقمية، وكيف تحوّلت الكاميرا من أداة توثيق للذكريات إلى وسيلة إنتاج تُعيد رسم حدود الطفولة في تونس.

الطفولة كسلعة في مجتمع التحوّلات الرقمية

لا يُمكن فهم ظاهرة “المؤثرين.ات الصغار” في تونس بمعزل عن التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع التونسي منذ أكثر من عقد. فوسط الأزمة الاقتصادية الخانقة وارتفاع نسب البطالة والفقر، باتت وسائل التواصل الاجتماعي متنفّسًا جديدًا للأفراد، ومجالًا للبحث عن مورد رزق بديل أو عن اعتراف اجتماعي مفقود.

داخل هذا السياق، تتحوّل الطفولة إلى مساحة استثمار رمزي، حيث يُصبح الطفل جزءًا من استراتيجية عائلية تسعى إلى تحسين المكانة الاجتماعية أو المداخيل، ولو على حساب خصوصيته وهشاشته النفسية.

من منظور سوسيولوجي، يُمكن قراءة هذه الظاهرة على ضوء النظرية الوظيفية التي طرحها عالم الاجتماع الأمريكي تالكوت بارسونز، والتي ترى في الأسرة خليّة اجتماعية تؤدّي وظائف أساسية كالتنشئة الاجتماعية والحماية العاطفية. غير أنّ هذه الوظائف قد تنحرف حين تُصبح الأسرة نفسها فاعلًا اقتصاديًا يوظّف صورة الطفل كأداة إنتاج. وهنا يتحوّل الفضاء الداخلي الخاصّ والذي يُمثّل فضاءً للرعاية إلى ورشة رقمية تُنتج المحتوى وتستهلك الطفولة في آن واحد.

تُعرف هذه الظاهرة أيضا بالاستغلال الاجتماعي (ورد هذا المفهوم في كتاب الطفل والقانون الجزائي لرضا خماخم) وهي ظاهرة معقّدة تتداخل فيها العوامل القانونية، الاجتماعية والثقافية، حيث يُستخدم الطفل لتحقيق مصالح أطراف أخرى على حساب حقوقه الأساسية.

في سياقنا التونسي، نجد أنّ العديد من العائلات التي تدخل مجال صناعة المحتوى تفعل ذلك بدافع حُسن النيّة أو بدافع الارتقاء في المصعد الاجتماعي منبهرين بقصص نجاح المؤثّرين.ات البارزين.ات خاصّة عندما تُسوّقهم.ن بعض وسائل الإعلام كقصص نجاح، وهو ما يجعل الاستغلال الرقمي امتدادًا للاستغلال الاقتصادي الكلاسيكي حيث يُنتزع من الطفل الذي لا يتجاوز الخمس سنوات حقّه في “الخصوصية الاختيارية” أي حقّه في أن يختار متى وكيف يظهر للعالم.

ورغم نُدرة الدراسات حول الظاهرة الرقمية، الاّ أنّ بعضها يضعنا أمام مفارقة واضحة تتجلّى في أنّ المجتمع الذي يُقدّس صورة “الطفل المثالي” النظيف، المهذّب، الناجح دراسيًا.. هو نفسه الذي يدفع نحو تسليع هذه الصورة. فالمؤثّر.ة الصغير.ة لا يُقدَّم كما هو، بل كما يجب أن يكون وفق معايير السوق والجمهور. وهكذا، يُعاد إنتاج الطفولة بوصفها مشروعًا تجاريًا ناعمًا Soft business، تُضبط فيه الابتسامة والزوايا وحتى اللهجة، في عملية ضبط للسلوك والهوية منذ السنوات الأولى.

تُظهر أيضا المتابعة الميدانية لبعض الحسابات العائلية على “تيك توك” أنّ الفتيات أكثر حضورًا من الذكور في هذا المجال. فالعائلات تُدرك أنّ مظهر الطفلة ولغتها وسلوكها “يبيع أكثر”، كما يُقال في لغة السوق الإشهاري. هنا، يتقاطع الاستغلال الرقمي مع التمييز الجندري في تمثيل الأنوثة، حيث يُعاد إنتاج صورة الفتاة ككائن لطيف وجميل وهادئ، فيما يُمنح الصبي أدوارًا أكثر حركة. بهذا المعنى، فإنّ ظاهرة “المؤثّرات الصغيرات” ليست فقط قضيّة حقوق طفل، بل أيضًا قضية تنشئة جندرية مغلّفة بالتقنيات الرقمية، تكشف كيف تُعاد كتابة الأدوار الاجتماعية والمعايير الثقافية من خلال الشاشة.

ولئن كان هذا النوع من المحتوى يُقدَّم بوصفه صناعة محتوى عائلي وعفوي، فإنّه يُسهم تدريجيًا في تغيير معنى الطفولة في المخيال الجماعي. فبعد أن كانت الطفولة تُمثّل اللعب والتعلّم وبناء الانضباط الذاتي، أصبحت اليوم مرحلة إنتاج رمزي ومادي يُقاس فيها النجاح بعدد المتابعين.ات والاعجابات. ومن خلال كلّ هذه التغيّرات تتشكّل علاقة جديدة بين الطفل والمجتمع، أساسها الأداء (performance) لا النموّ الطبيعي. هذه العلاقة تُعيد إنتاج ما وصفه عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو بـ”رأس المال الرمزي” أي القيمة الاجتماعية التي تُبنى على الصورة والاعتراف الجماهيري، لا على الجهد أو المعرفة، وكلّما زاد عدد المتابعين.ات، زادت تبعية العائلة للخوارزميات والمنصّات، وازدادت الحاجة إلى إنتاج مستمرّ للمحتوى.

وهكذا، يُحبس الطفل في دائرة دائمة من التمثيل والظهور، حيث يُقاس حبّه ونجاحه بمؤشّرات رقمية لا تعترف بتعبه ولا بحدوده الإنسانية.

الطفل بين القانون ومُجتمع الفرجة

يكفل القانون التونسي حماية واضحة للطفل حسب المستشار بمحكمة الاستئناف والناشط الحقوقي عمر الوسلاتي، إذ ينصّ قانون حماية الطفل رقم 92 لسنة 1995 والدستور التونسي على حقّ الطفل في التعليم، والحماية، والخصوصية، ويعتبران مصلحته الفضلى أساسًا لأيّ تصرّف.

يؤكّد الوسلاتي أنّ “هذه الحماية ليست شكلية، بل تشمل عقوبات جزائية تصل إلى تجريم انتهاك خصوصية الطفل أو نشر صورته دون إذن، خاصّة في الحالات التي قد تؤدي إلى استغلاله جنسيا أو نفسيا”.

” كثيرون يعتقدون أن موافقة الأولياء تكفي لنشر صور الأطفال أو استغلالها، لكن القانون لا يعترف بذلك. حتى لو وافق الأبوان، فإنّ استغلال صورة الطفل في فضاء عام أو لأغراض تجارية يُعتبر استغلالاً ممنوعاً. والسبب أنّ الطفل لا يمكن أن يقدّم رضىً واعياً وكاملاً، وحتى أولياؤه قد لا يدركون تماماً المخاطر التي قد تنجرّ عن نشر صوره أو استعمالها في إعلانات أو محتويات رقمية.”

القاضي عمر الوسلاتي

يكمن الإشكال الأساسي هنا في عدم تطبيق هذا القانون أو تكييفه مع وجود الأطفال كمؤثّين.ات في الفضاء الرقمي، ففي الدولة الفرنسية على سبيل المثال، فرض قانون 2020 الخاصّ بالأطفال المؤثرين إطارًا محدّدًا يضبط ساعات العمل، نسب الأرباح، آليات الاحتفاظ بالعائدات لصالح الطفل، وإشراف جهات رسمية على المحتوى. بالمقابل، يفتقد السياق التونسي حتى الآن إلى نصوص مماثلة تطبّق بشكل عملي، ما يجعل الرقابة ضعيفة ويترك الأطفال عرضة للاستغلال الرقمي، سواء عبر الإعلانات التجارية أو محتوى العائلات. وهنا يتّضح التناقض الاجتماعي والقانوني؛ فالقانون موجود شكليا، بينما سوق الشهرة الرقمية تفرض قواعدها دون حواجز فعلية.

يوضّح الوسلاتي أكثر “الفرق الواضح بين الاستغلال ومشاركة مواهب الطفل، ذلك أنّ استغلال الأطفال تجارياً ممنوع بالقانون، لأنه يُعرّضهم لمخاطر عديدة، منها التنمر عبر المنصات الرقمية، أو استخدام صورهم وأصواتهم في محتويات مُسيئة، مما يترك آثاراً نفسية طويلة المدى”. لذلك، “يُمنع على وسائل الإعلام والمؤسسات التربوية أو التجارية نشر صور الأطفال أو حياتهم الخاصة، حتى في أبسط التفاصيل مثل طريقة أكلهم أو نومهم، لأنها قد تتحول إلى مادة للسخرية أو الاستغلال. ومع ذلك، هذا لا يعني أن تُطمس إبداعات الأطفال. بل بالعكس، من المهمّ تشجيعهم على مشاركة مواهبهم في الموسيقى، أو الرسم، أو الكتابة، أو أي نشاط إبداعي آخر، شرط أن يتم ذلك في إطار يحميهم ولا يعرّضهم للاستغلال أو التنمر”، حسب قوله.

وفي قلب الظاهرة، تُخيّر الأسرة بين واجب الحماية وحافز الاستثمار، ففي الكثير من الحالات يتحوّل المنزل إلى “ستوديو عائلي” وتُصبح الكاميرا أداة لإنتاج محتويات لا تنتهي ويصبح اليومي “محتوى سريعا” قابلا للاستهلاك. من هنا، يظهر الاستغلال الاجتماعي كامتداد لضغوط اجتماعية أوسع كالأزمة الاقتصادية والرغبة في الاعتراف المجتمعي ممّا يجعل العائلة تبرّر الاستثمار الرقمي في طفلها ليُصبح بضاعة رمزية جديدة.

يوضّح الدكتور ورئيس الجمعية التونسية للطفل معز الشريف، أنّ “عرض الأطفال في الإعلانات أو منصّات التواصل يشكّل شكلًا من أشكال الاستغلال الاقتصادي، حتى إذا بدا عفويّا. فالطفل قد يُشارك في محتوى يومي، لكنّه حين يُصبح وسيلة للترويج للمنتجات أو المؤسّسات، يتحوّل عمله إلى تشغيل غير مباشر، وغالبًا ما تُدفع أرباحه إلى أولياء الأمور، بينما ينصّ القانون التونسي على الاحتفاظ بها لصالح الطفل نفسه”. كما يوضّح بأنّ “الرقابة ضعيفة، خصوصًا في الإعلام الخاصّ، حيث تظهر المواد الإعلانية المقنّعة في صورة ملابس، سيارات، أو رحلات سياحية، لكنّها تظل استغلالًا للطفل. إضافة إلى ذلك، فإنّ انتشار الصور الرقمية يفتح المجال أمام مخاطرات متعدّدة كإعادة نشر المحتوى، التنمّر، أو حتى الابتزاز الجنسي”.

ويضيف قائلا: “رغم وجود قوانين واضحة، فإنّ تطبيقها ما يزال ضعيفاً. لقد شاهدنا إعلانات تجارية تُظهر أطفالاً في أوضاع فقر مدقع لاستدرار عاطفة المستهلكين، بحجة أن جزءاً من أرباح المنتج سيذهب للأعمال الخيرية. هذا ابتزاز عاطفي مرفوض، ولحسن الحظ تدخلت حينها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) لإيقاف بعض هذه الحملات. لكن اليوم، في غياب آلية رقابية فعّالة، نشهد انفلاتاً كبيراً”.

جدير بالاشارة أنّنا نُلاحظ أيضا استغلال الأطفال للدعاية لرياض الأطفال وللمؤسّسات التربوية الخاصّة رغم منع وزارة الأسرة والطفولة لهذه الممارسات لكنّها مازالت متواصلة دون رقابة جادّة.

التأثيرات النفسية والسلوكية على الطفل كمؤثّر

مع توسّع حضور الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعُد نشاطهم مجرد ترفيه، بل أصبح عملًا غير معلن يفرض عليهم إيقاعًا مستمرًا لإنتاج محتوى يحافظ على تفاعل الجمهور ويرضي العلامات التجارية. هذا الإيقاع يصنع صورة مثالية ومزيّفة للطفولة، حيث تُقدَّم النماذج الصغيرة دائمًا ناجحة، مبتسمة، ومؤدبة، بعيدًا عن العفوية أو حق الطفل في الخطأ والتعلّم التجريبي.

في نفس السياق، يؤكّد الدكتور معز الشريف أنّ هذا “الضغط قد يولّد لدى الأطفال توتّرًا وقلقًا دائمًا، خصوصًا عندما يتوجّب عليهم تكرار المشاهد أو الانتظار لساعات طويلة قبل التصوير”. ويضيف أنّ “الأطفال معرّضون أيضًا لـفقدان الخصوصية، إذ يُمكن إعادة نشر صورهم أو استخدامها في سياقات مسيئة، ممّا يترك آثارًا نفسية طويلة المدى تصل إلى اضطرابات في الثقة بالنفس أو الاكتئاب المبكّر”.

تُعيدنا هذه الظاهرة إلى الإطار الذي طرحه عالم الاجتماع الأمريكي جورج هربرت ميد لفهم هذه الظاهرة من زاوية تطوّر الذات الاجتماعي. أين يرى أنّ الأطفال يُطوّرون أبعاد الذات من خلال تفاعلهم مع الآخرين وتلقيهم ردود الفعل الاجتماعية. وإن طبّقنا ذلك على الفضاء الرقمي نجد أنّ الطفل يُحاول اكتساب ثقته من جمهور افتراضي واسع ومزيّف، حيث تُقاس قيمته بالاعجابات والتعليقات، ممّا يؤدي إلى بناء ذات مشوّهة تعتمد على الأداء الرقمي بدل التعبير الطبيعي عن الذات. وهنا يظهر خطر أنّ الطفل لا يختبر ذاته بحريّة، بل يختبرها وفق توقّعات السوق الرقمية والجمهور، ممّا يؤدّي إلى تعزيز قلق الأداء والاعتماد على التقدير الافتراضي كمعيار للنجاح وإثبات الذات.

من جهة أخرى، يقترن التواجد الرقمي للأطفال غالبًا بالانعزاليّة والاغتراب عن أقرانهم الحقيقيين الذين يُكسبونهم مهارات التواصل السليم من خلال اللعب الطبيعي والتفاعل الاجتماعي المباشر. وتُصبح الأسرة مصدرا للهرسلة والضغط غير المباشر عندما تتوقّع من الطفل إنتاج محتوى مستمرّ لضمان التفاعل والربح والاستمرارية.

في هذا السياق، يضيف الدكتور الشريف أنّ “بعض الأطفال يتعرّضون لمستويات من العنف النفسي أو الإحباط نتيجة الفشل في تحقيق توقّعات المحيط الداخلي والخارجي، وقد يصل الأمر إلى محاولات انتحار في حالات نادرة نتيجة الضغط النفسي المستمر، بحسب ما تمّ توثيقه في شكاوى الجمعيات ومراكز حماية الطفولة”.

لذلك يقترح الشريف “ترسيخ المواطنة الرقمية والوعي النفسي باعتبار أنّه لا يكمن منع الإنترنت أو الشهرة الرقمية، لكن يُمكن تعليم الأطفال استخدام المنصّات بأمان، معرفة المخاطر، حماية بياناتهم، والتمييز بين الترفيه والمحتوى التجاري بداية من المؤسّسة التربوية، ثمّ الأسرة، والمجتمع المدني، وذلك عبر حملات توعية وتطبيقات حماية ذكية، كما توفّرها الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في تونس”، حسب قوله.

أنا ولينا: تجربة رقمية لكسر الصور النمطية حول قصار القامة

في ظلّ ما رصدناه من تجاوزات حول استغلال الأطفال في الفضاء الرقمي، صادفتنا تجربة فريدة حول أم وابنتها (تبلغ من العمر 16 سنة) من قصار القامة، بدأت الفكرة عندما رغبت لينا في دخول العالم الرقمي -رفقة والدتها باعتبار أنّها صانعة محتوى- مثل صديقاتها وأصدقائها من أجل كسر الصور النمطية حول قصار القامة، وذلك عبر منصّات مثل انستغرام وتيك توك. الهدف لم يكن التسلية فقط، بل تمكين الطفلة من التواصل الاجتماعي، تعزيز الثقة بالنفس، وكسر حاجز الخوف من الاختلاف والتنمّر، حسب شهادة والدتها راضية بن سعيد.

واجهت لينا تحديّات في البداية كونها مختلفة جسدياً وغير مُحصّنة نفسيا تُجاه مواجهة التنمّر عبر التعليقات أو الرسائل الخاصّة. لهذا، قرّرت الأم الإشراف على حساباتها الخاصّة خوفا من فشل التجربة أو تأثيرها السلبي عليها، وأيضا لضمان أن يكون دخول الفضاء الرقمي تجربة تعليمية وحماية شخصية، وليس مجرد عرض أو استغلال. ووفقاً لتجربتها، فإنّ التواجد الرقمي المدروس ساعد الطفلة على تطوير استقلاليتها، التعلّم التدريجي لإدارة حساباتها الرقمية، والتواصل مع الآخرين بطريقة إيجابية. كما ساعدها على مواجهة التنمّر بشكل واعٍ، مع إدراك أنّ التعليم والمرافقة الأسرية هما العاملان الأساسيان لتمكين الأطفال في البيئة الرقمية.

لم تنف والدتها مُشاركة لينا في اعلانات إشهارية لكنّها أكّدت أنّها ترغب في تحقيق إرادة ابنتها وفي عدم حرمانها من حقّها في الاعتراف بها ككيان وإنسان من حقّه التواجد في الفضاءات العامّة ومن بينها الافتراضية دون إقصاء أو رفض ودون خوف من مواجهة الكلمات الجارحة التي تُواجهها في الشارع.

تضيف قائلة:

“البعض كان معجبًا بالعفوية، والبعض الآخر كان فضوليًا، فيما لم يخلُ التعليق من كلمات قاسية وسخرية جارحة، كنت أتوقع التنمّر، لكنّي لم أتصوّر أن يكون بهذا العنف، الناس في الفضاء الرقمي ينسون أنّنا بشر”.

كما أضافت أنّ التجربة امتدت لتشمل مبادرات توعوية بالتعاون مع جمعيات حقوقية تهدف إلى مكافحة التنمّر، وتعليم الأطفال الآخرين احترام التنوّع الجسدي. وأكّدت أيضا أنّ “الهدف من هذه المشاركة ليس الشهرة أو المكاسب المادية، بقدر ما هو إظهار لشخصية الطفل، قدراته، وقيمه الإنسانية، بدل التركيز على مظهره الخارجي”.

تٌظهر هذه المبادرة أنّ دمج الأطفال في الفضاء الرقمي يمكن أن يكون فرصة تعليميّة واجتماعية لتعزيز الثقة بالنفس وكسر الصور النمطية، شريطة الالتزام بالإشراف الأسري، القوانين الوطنية والدولية، التربية على المعلومات التي تضع الطفل في مركز التفاعل الاجتماعي المسؤول، ووصول الطفل إلى عمر يخوّل له الاختيار إن كان يرغب في ولوج الفضاء الرقمي كمؤثّر أو لا.

يطرح حضور الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي نقاشا لا ينتهي يدور حول متعة التعبير عن الذات وحريّة اللعب، وبين ضغط الشهرة والاستغلال الرقمي. تتشكّل هويّاتهم أمام جمهور مزيّف، لكن قصصا مثل تجربة لينا تذكّرنا أنّ الفضاء الرقمي ليس مجرد منصّة ترفيه، بل ساحة تتقاطع فيها القضايا الإنسانية والحقوقية والجندرية، والاقتصاد الرقمي، فتضع الطفل في مواجهة مخاطر حقيقية لا يُدركها.

تُظهر هذه التجارب أنّ القانون وحده مهما كان واضحًا، لا يكفي لحماية الطفل بل لا بدّ من وعي مجتمعي حقيقي يتجلّى في أسر مدركة لحقوق أطفالها، مدارس تعلّم المواطنة الرقمية، ومؤسسات تدعم الحماية النفسية والاجتماعية للطفل والتربية الإعلامية. على المنصّات الرقمية أيضا أن تُفعّل إجراءات قابلة للتنفيذ لمنع التنمر وإساءة استخدام الصور، مع منح الأطفال الحقّ في الاحتفاظ بعائداتهم عند استغلال محتواهم تجاريًا.

خلال فترة إعداد هذا المقال حاولنا التواصل في أكثر من مرّة مع وزارة الأسرة والطفولة ومع مندوب الطفولة بتونس غير أنّنا لم نتحصل على أي ردّ رسمي. من المهم الإشارة أنّ الهدف من هذا العمل الصحفي ليس التشهير أو اتخاذ أحكام أخلاقوية بل التوعية وفتح نقاش جدّي حول الموضوع يراعي المصلحة الفضلى للأطفال وسلامتهم النفسية على وجه الخصوص.

خلال فترة إعداد هذا المقال حاولنا التواصل في أكثر من مرّة مع وزارة الأسرة والطفولة ومع مندوب الطفولة بتونس غير أنّنا لم نتحصل على أي ردّ رسمي. من المهم الإشارة أنّ الهدف من هذا العمل الصحفي ليس التشهير أو اتخاذ أحكام أخلاقوية بل التوعية وفتح نقاش جدّي حول الموضوع يراعي المصلحة الفضلى للأطفال وسلامتهم النفسية على وجه الخصوص.

الكاتبة : يسرى بلالي

صحفية وباحثة في العلوم الاجتماعية

الكاتبة : يسرى بلالي

صحفية وباحثة في العلوم الاجتماعية